引言

“妹妹你坐船头,哥哥在岸上走,恩恩爱爱纤绳荡悠悠……”。

1993年,一首《纤夫的爱》把于文华和尹相杰这对“荧幕情侣”推到大众面前。

可没人知道的是,尹相杰曾经多次追求于文华,都被她坚决拒绝。

从离婚带娃嫁小伙,到绯闻不断入公益。

于文华的人生,从来都“拎得清”。

01友情里,从不用“感动”凑数

于文华与尹相杰相识于1993 年《纤夫的爱》的合作。

尹相杰初入乐坛,略显青涩,于文华便以“大姐姐”的身份处处照顾他。

演出前提醒他带好备份伴奏,排练时温和指出他的音准问题,后台休息时还会给他递上一杯热茶水。

这份温柔的关照,却让尹相杰动了心。

1995年,在一个剧场的后台。

尹相杰红着脸第一次向于文华表白。

于文华没有丝毫犹豫地拒绝了。

因为此时的她,已经有一位很优秀的男友。

李凡,她的音乐制作人,长得帅气,又有才华。

所以于文华怕尹相杰误会。

特意强调,自己一直把他当弟弟看。

这一年年底,于文华与李凡举行了隆重的婚礼,尹相杰默默送上了祝福,却没彻底放下心意。

可这段婚姻没能长久,因两人常年聚少离多,感情逐渐变淡,最终走到了离婚的地步。

离婚后的于文华一度陷入消沉,整日把自己关在家里,连最喜欢的唱歌都提不起劲。

尹相杰看在眼里,急在心里。

他每天给于文华打电话、送饭菜,拉着她去散心,陪她走出了离婚的阴霾。

趁着于文华情绪好转,尹相杰再次鼓起勇气表白。

于文华沉默了很久之后还是拒绝了。

自己想要的,一直都是一个可以全心全意爱自己的人。

可自己对尹相杰没有爱情,只有友情。

因为在爱情里从来不靠“感动”的将就,而是“心动”的笃定。

2000年,于文华在网上认识了钢琴家李年,两人越聊越投缘,渐渐互生好感。

尹相杰得知后,抱着最后一丝希望,约于文华在咖啡馆见面。

拿出两人合作的照片,希望于文华能给自己一个机会。

于文华看着照片,眼里满是感慨,却依旧坚定地拒绝了他。

他知道友情和爱情不一样,也清楚自己想要什么。

三次拒绝,于文华从没有含糊过。

她分得清“姐弟情”与“爱情”的界限,不消耗别人的真心,也不委屈自己的内心。

02善意里,从不怕“谣言”裹挟

2011年,一个穿着军大衣、操着山东方言的农民汉子火了。

“大衣哥”朱之文因一段唱歌视频爆红网络。

可农村出身的他哪里知道什么声乐知识,什么是气息不稳、音准偏差。

他只知道自己喜欢唱歌。

于文华看到朱之文的视频时,突然想起了自己年轻时在农村田埂上唱歌的模样。

同样是热爱音乐,同样是带着“土味”的真诚。

她主动联系上朱之文,邀请他来北京接受专业声乐培训。

“你的嗓子是老天爷赏饭吃,可不能浪费了”。

为了帮朱之文快速成长,于文华亲自带他找老师,陪他练声。

不仅如此,于文华还带领朱之文一起出席活动,为他争取更多演出机会。

于文华做的这些事情,只是希望“大衣哥”朱之文能有更好的发展。

在她的力挺下,朱之文从“网红”逐渐变成了真正的歌手。

可这份纯粹的帮助,却被一些别有用心的媒体扭曲成了 “绯闻”。

编造出“于文华暗恋朱之文”“两人关系暧昧”的消息。

让不少网友认为,于文华是想利用朱之文炒作吧!

还有网友讽刺到她都有家庭了,怎么还和别的男人走这么近?

面对谣言,于文华没有选择沉默。

她在一次直播中回应。

让大家不要带着有色眼镜看人。

别把正常的帮助扭曲成别的关系。

自己与朱之文就是师徒关系。

我帮他,是因为我懂他对音乐的热爱。

还晒出自己和丈夫李年的合照。

用行动告诉那些不怀好意的人。

自己的幸福不允许被扭曲。

而这件事情上,丈夫李年的态度让她格外感动。

一句“你帮人没错,我永远信你”,让于文华披荆斩棘,没有后顾之忧。

正是这份理解和信任,让她格外珍惜这段幸福。

03婚姻里,把“烟火气”过成诗

于文华常说,李年是她“迟来的幸福”。

这个比她小几岁的钢琴家,没有轰轰烈烈的追求,却用23年的细节,把日子过成了她想要的模样。

2000年,两人在网上相识。

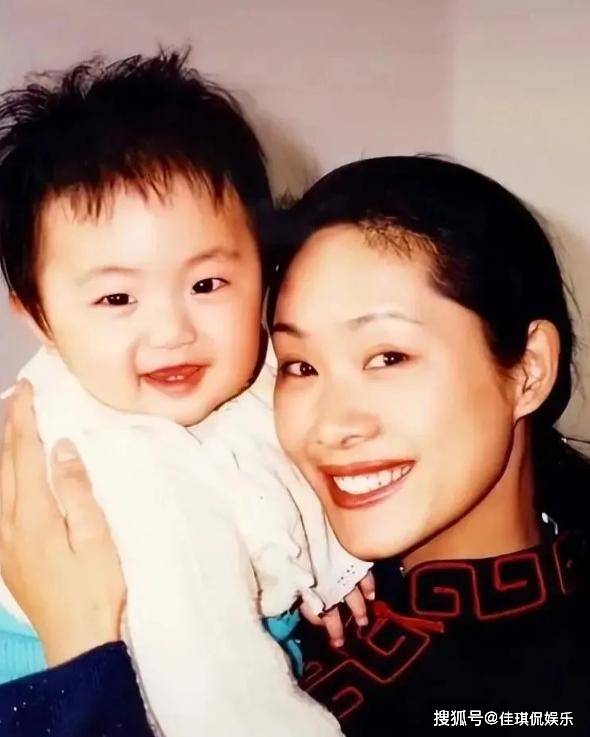

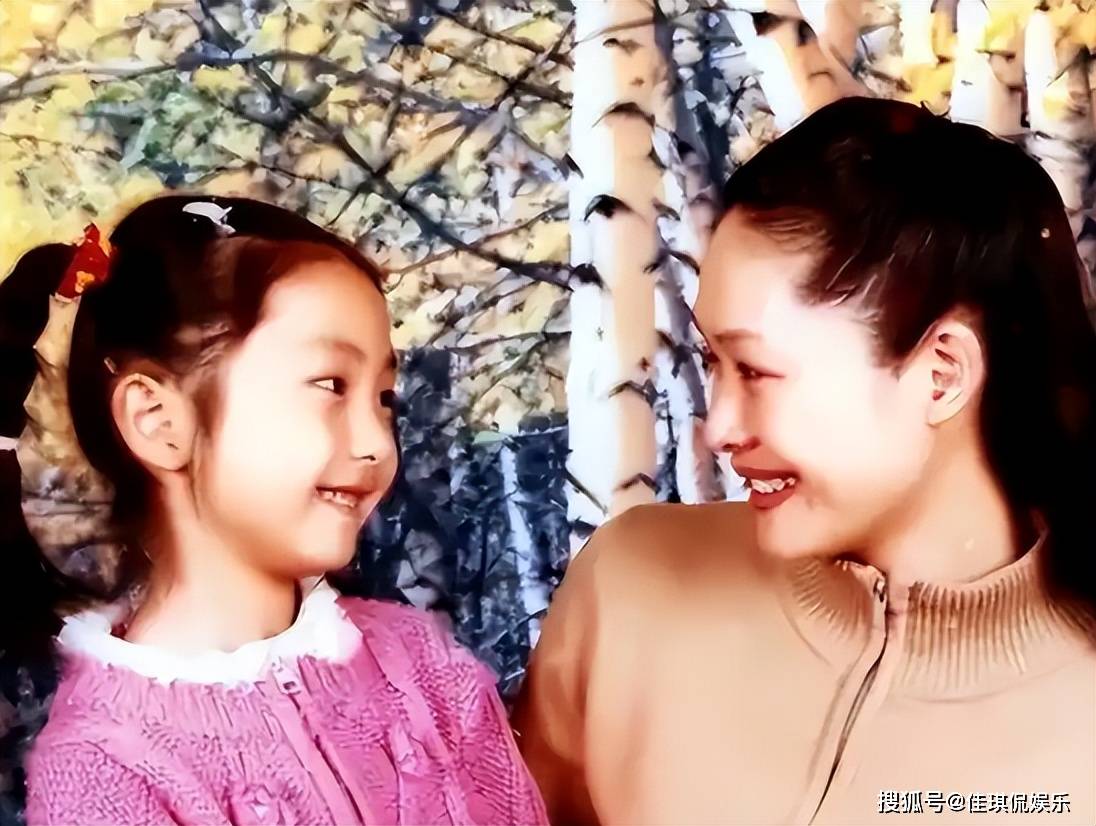

那时的于文华刚离婚,带着女儿妞妞,对爱情早已没了期待。

可就在这时李年的出现。

第一次见面,李年手里拎着两个保温桶:一个装着给于文华的银耳羹,一个装着给妞妞的儿童餐。

看着他笨拙却真诚的样子,于文华的心,悄悄动了。

2001年,两人结婚,没有盛大的婚礼,只请了几个亲友吃了顿饭。

婚后,李年主动放弃了自己的钢琴演出事业,专心当她的“后勤部长”。

她的演出行程,他记在小本子上,提前帮她收拾行李。

她演出回来,不管多晚,家里都有温热的饭菜。

妞妞放学,他会准时去接,陪她读绘本、玩游戏,把这个继女当成亲生女儿。

婚后23年,两人一直没要自己的孩子,李年却从没有过一句怨言。

他说:

“有文华和妞妞,这个家就够了”。

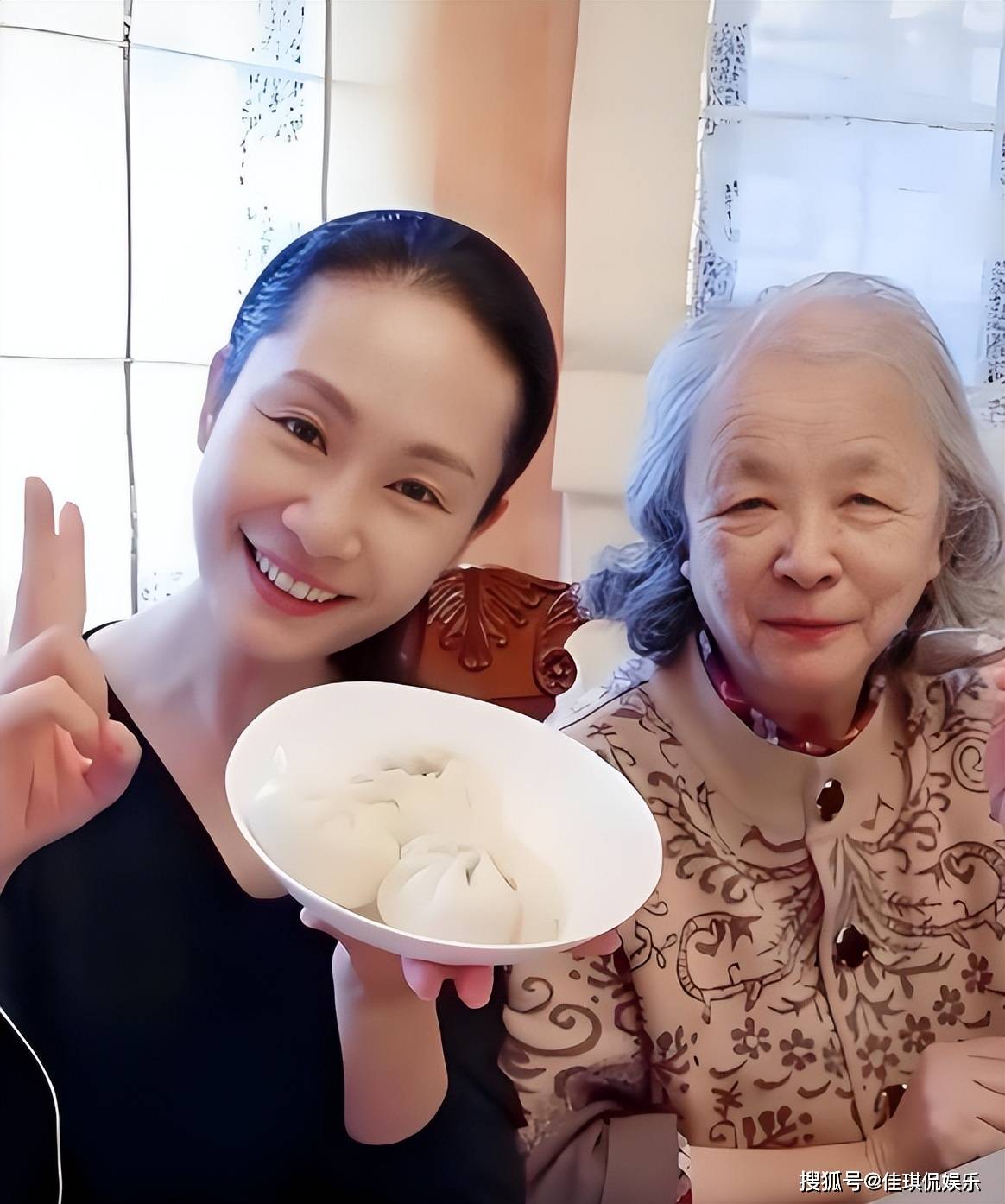

如今的于文华,早已减少了舞台演出,把重心放在了家庭与生活上。

她会在社交媒体上分享自己做饭的视频。

系着围裙的她,熟练地切菜、炒菜,笑容里满是烟火气。

阳台上不仅种着花花草草,还种了大葱、小葱,活脱脱一个“接地气”的大姐。

她还会和李年一起回农村老家,早起去赶集,蹲在菜市场砍价,和邻居拉家常,村里的人都亲切地喊她“文华姐”。

除了享受家庭生活,于文华还没放下心中的善意。

每年都会抽时间去贫困地区看望留守儿童,给他们带去书籍、文具和乐器,亲自教孩子们唱歌。

站在孩子们中间的她,眼里闪着光,一如当年那个热爱音乐的农村姑娘。

结语

何为清醒的人生?于文华用半生给出了答案。

她不困于友情与爱情的边界,不惮于流言蜚语的裹挟,她更不贪婚姻里的轰轰烈烈。

如今的于文华,庭院里的花草、厨房的烟火、身边人的陪伴。

还有眼底藏不住的笑意。

早已把“幸福”二字,写得明明白白。