2025年10月29日刊| 总第4134期

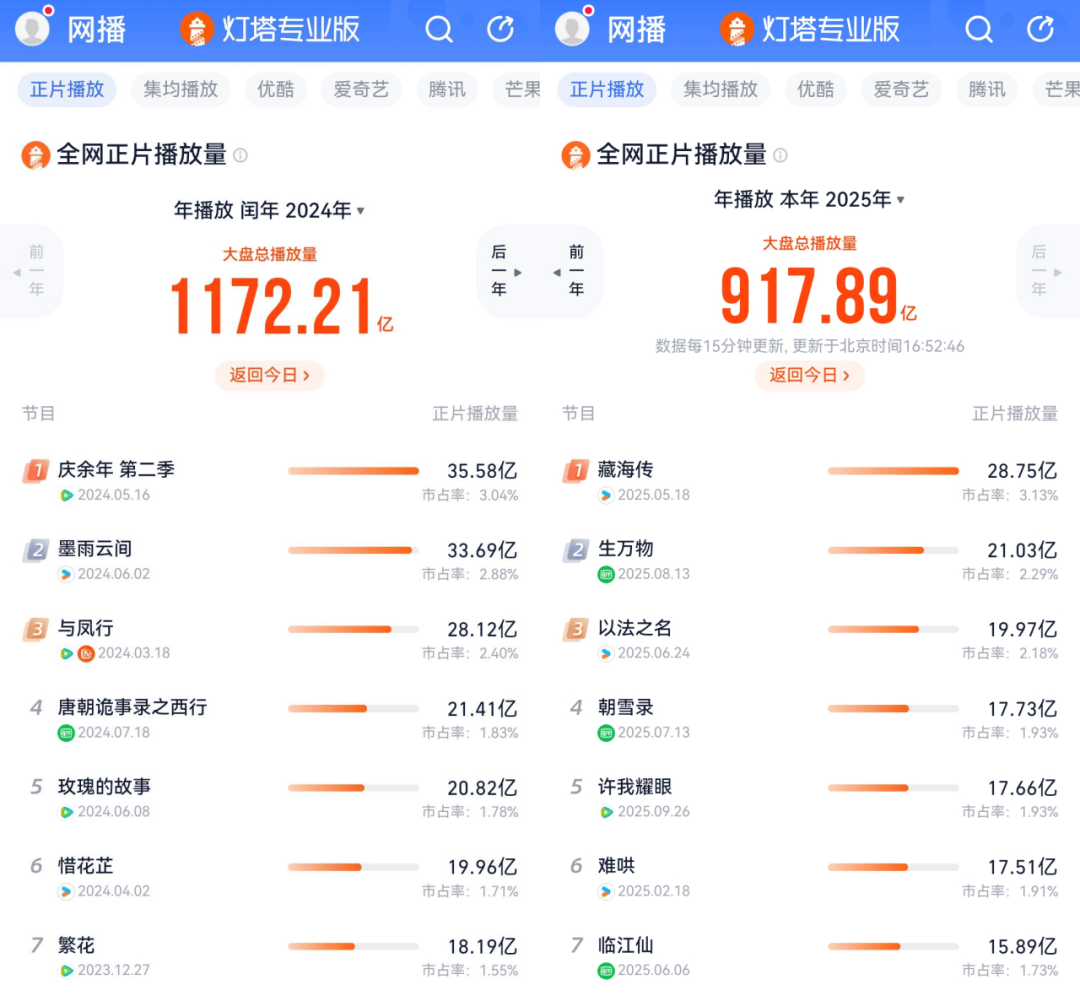

2021-2024年,长剧备案数从1670部降至1102部,发行许可从425部减至281部。平台剧集上新从366部减少到271部,降幅达26%。

然而,在平台压缩产能聚焦S级剧集后,长剧市场回暖了吗?

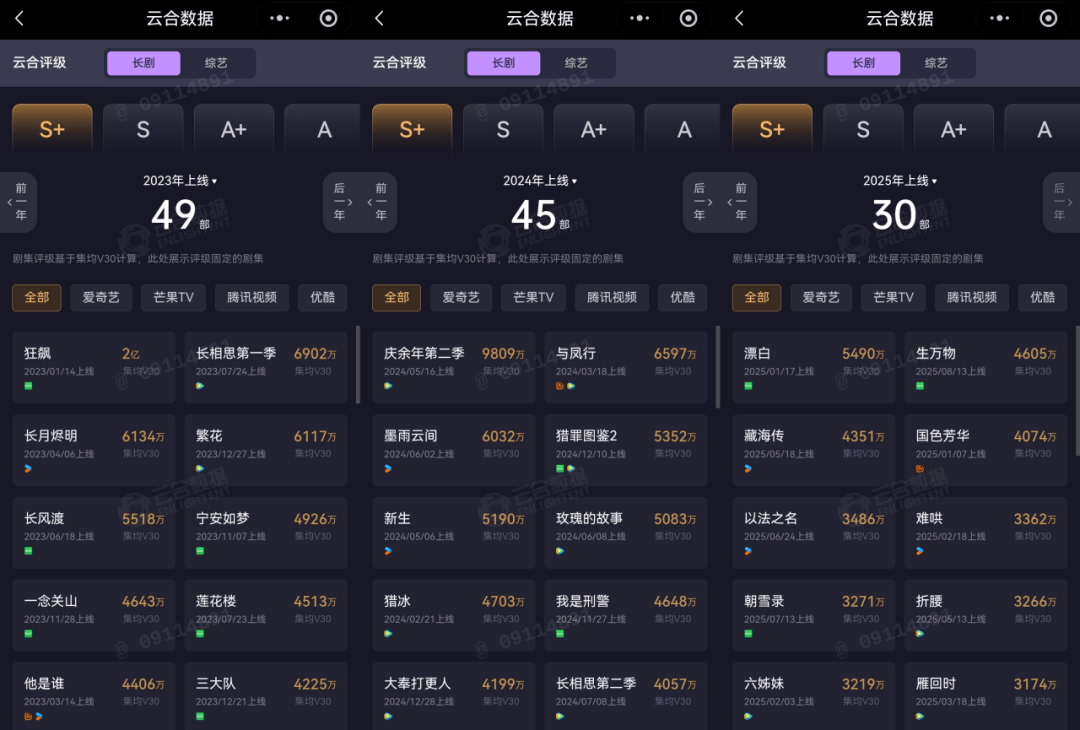

从云合数据统计的集均V30(每集上线30天后的累计有效播放量除以总集数)年榜可以看出,无论是达到S+级别的剧目数量,还是头部剧集的数据,近三年都呈现出下滑趋势。

这背后,是观众对长剧审美迭代的加速、“耐心阈值”的降低、选择习惯的改变。

反映在行为上,首先是弃剧率升高。据长视频平台统计,长剧观众前五集的弃剧率已超50%,剧集的完播率只20%-30%。

其次是追剧需要“后验口碑”的激励才能启动。比如这几年有不少剧集都出现了豆瓣开分后继续涨分的情况。这说明,越来越多的观众需要被真实口碑说服,才会选择加入追剧行列。

面对观众的改变,剧集在制作和宣传时思维的滞后,必然会导致其播出后的成绩难以达到预期。尤其是套用往年爆款经验,公式化打造、模式化宣传的作品,越来越难以抓住当下的观众。

那么,如何让优质长剧更好地对接到审美迭代后的观众呢?

我们不妨来仔细分析一下新追剧行为的形成历程和主要特征。如果能从中获得灵感,调整宣发策略,也许就能帮助待播剧集更有效地寻找到新的观众增长来源。

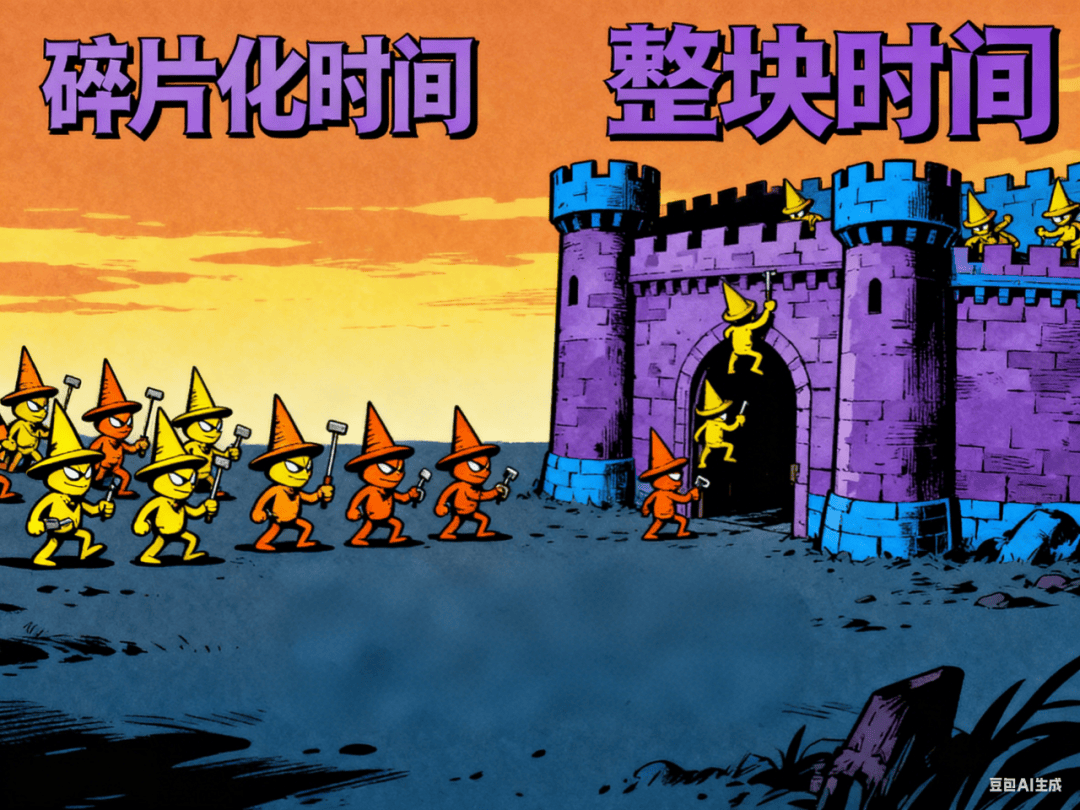

碎片化时间的侵袭

追剧习惯的改变,源于“碎片化时间”对“整块时间”的侵袭。

十年前人们的生活中,碎片化时间和整块时间相安无事地共存着。那时候人们打发碎片化时间的方式,无非是读书看报,或者拿个掌机玩游戏。整块时间都能留给剧集和电影。

随着手机上社交类APP在功能上的完善,以及内容上的丰富,诞生了针对碎片化时间的文娱产品。碎片化时间便开始对整块时间产生侵袭。

疫情三年加深了人们对手机的使用依赖,也就加速了这种侵袭。疫情后几年里,碎片化时间和整块时间之间的关系,有了两个非常典型的新特征。

一个是人们在没有被长剧、电影等需要整块时间去欣赏的文娱产品打动时,会选择用整块时间去获得更多的碎片化时间产品。比如今年国庆档的院线电影没能打动大家,大家就宁愿在假期里刷手机也不进影院。

另一个是人们决定整块时间的使用时,往往要先参考碎片化时间所获得的信息。比如很多人决定下班后看哪部剧,要取决于上下班途中的碎片化时间里,刷到了哪些让自己感兴趣的二创短视频。

此外,社交类APP让人们在碎片化时间里拥有了更多的主动性。因此,能否为自己在碎片化时间里拥有更多的参与感,也会决定他们在整块时间的选择。

这么梳理下来就能得出结论。作为必须让观众付出整块时间的剧集,想收获观众,就需要让他们在碎片化时间里得到真实的口碑,找到自己的兴趣点,以及为他们提供参与分享、讨论的机会。

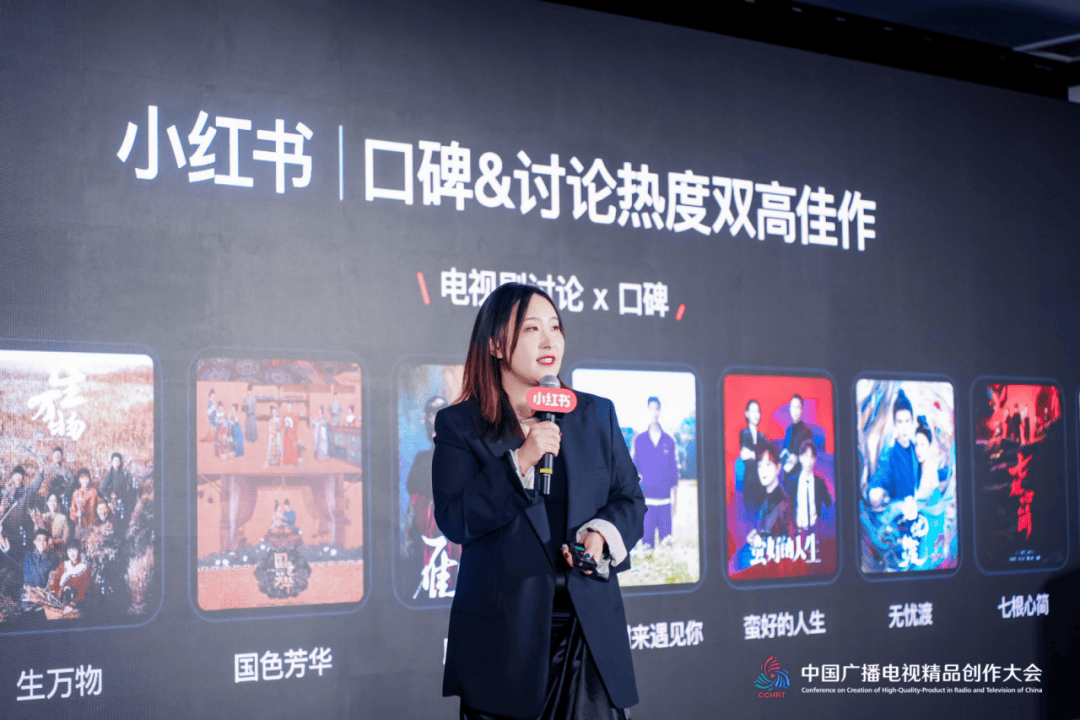

小红书娱乐业务负责人三千介绍今年在小红书取得口碑&讨论热度双高的剧集

也就是说,对于掌控了人们大量碎片化时间的各大社交媒体。活人感越强的平台、口碑越真实的平台、讨论越聚焦的平台、垂类壁垒越容易跨越的平台,对剧集传播的助力就越落地。剧集寻找观众增量,当以此为突破口。

这就让人想到了今年空降的《折腰》。在常规宣发手段严重不足的情况下,它却凭借很多网友自发的第一波repo(report的缩写,⽤户对于影视娱乐作品的即时观后反馈)在小红书出圈。

随后剧集不断更新,小红书上的用户便紧随最新剧情推出repo或不同风格的二创,是《折腰》在云合数据统计中能够最高达到25.8%市占率的最强有力的助力之一。小红书的生态,以及其用户的偏好,都极具新时代特征,值得深入研究。

回归作品本身的讨论场

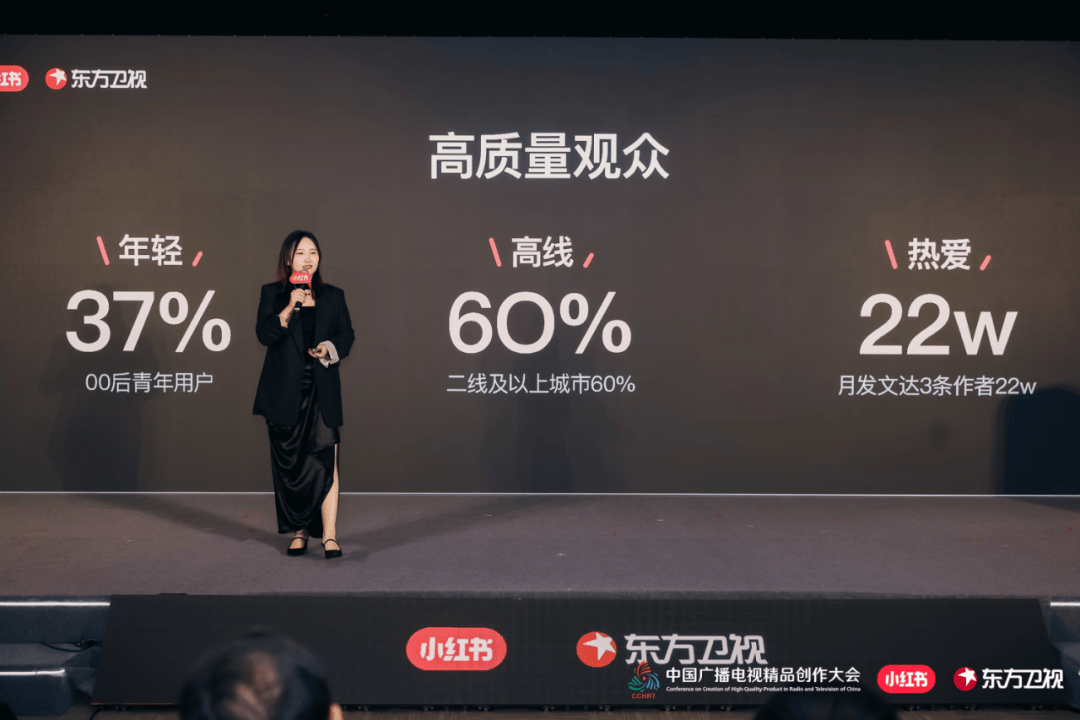

众所周知,小红书的生态标志,是它拥有体验欲、分享欲、表达欲最旺盛的青年用户群体。“种草”一词就是被他们发扬光大的。

年轻人之所以习惯于在小红书“种草”,是因为活人感十足的他们,分享好物时既快且深,可参考价值非常高。而文娱产品,与美妆、美食、美景一样,也可以“种草”。

活人感,是小红书生态的底层特征,并不会因为分享的东西是什么而改变。小红书用户分享观剧感受时,同样既快且深。

小红书娱乐业务负责人三千介绍小红书社区特色

新剧无论前期宣传做得如何,也无论是否有所谓的“爆款公式”傍身,只要一开播,就会有小红书用户体验后分享出第一轮repo。比如《折腰》刚开播,小红书上就产出了不少以“原著VS剧版改编”为讨论核心的优质笔记。

随后当剧情展开,小红书的第二轮repo和二创,往往就会围绕着剧中的一些人物、情节、议题展开。比如《雁回时》播出时,观众带入自身经历与剧中“母女线”共情,源源不断产出新锐先锋观点。

小红书向好UGC(用户生成内容)的平权分发生态,让这些素人观众的细腻感受浮出水面,带动了更多共情于此的路人进场追剧。剧集热播完结后,有网友感叹“小红书是《雁回时》的娘家”。

而在讨论深度上,小红书的用户也不逊色于专家,甚至还会自觉研究出创新型交流方式。

比如在讨论议题颇多的《生万物》时,小红书用户就摸索出了一种“辩论赛”玩法——根据新剧情里的争议点,由一位用户发布辩题,其他用户在评论区里发帖辩论。此类笔记的评论通常多达数百条,可见小红书网友讨论热情之高涨。

取材历史真人真事的《沉默的荣耀》播出时,甚至在小红书上引发了“列文虎克”式追剧潮——网友人手一把“显微镜”,不放过任何一个可以解读的细节,把看剧变成了“破案”。他们不仅破译了片头片尾里藏着的摩斯密码,还发现剧中提及的餐厅时至今日仍在营业。

剧集播到中后期,除了围绕作品更新的分享、讨论持续产出外,小红书用户还经常结合自己的特长,将从剧中获得的灵感通过手绘、再演绎、1比1复刻、设计新物件、AI创作等手段具象化到现实世界,与一同追剧的观众分享专属于自己的追剧世界。每一部剧在小红书,都能渐渐形成自己的“二创宇宙”。

小红书去中心化、以UGC为本的分发逻辑,促进了观点表达的多样化,是口碑风向的发源地,也是争议话题的理性调和场。视频、图文双模式驱动,抹平了真实观众发声的门槛,保证了这是一个回归作品本身的讨论场。

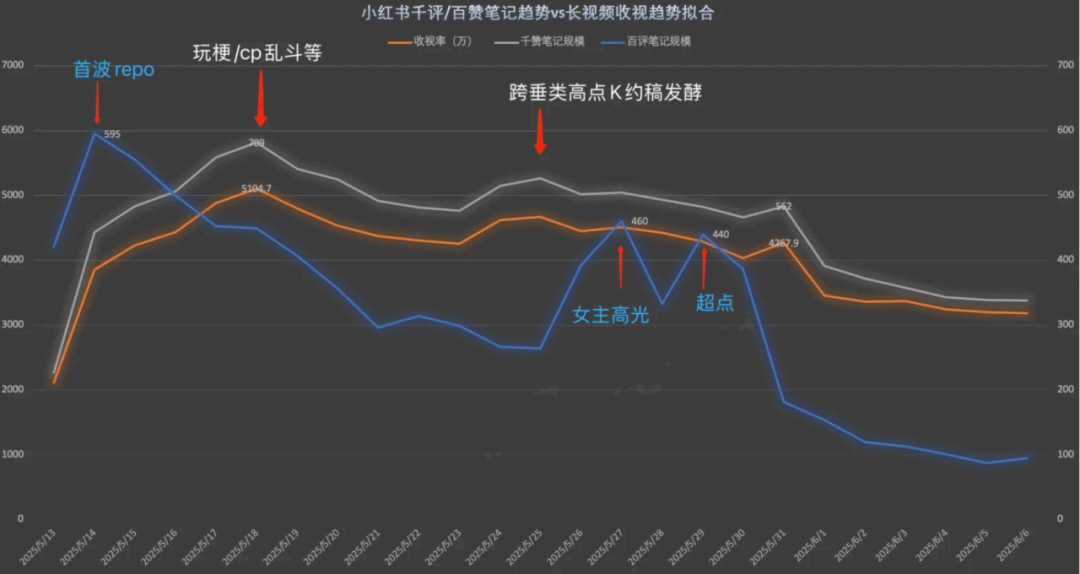

讨论回归作品本身,就会更具说服力。从《折腰》的千赞、百评笔记趋势与长视频有效播放量呈现出的高度相关性可以看出,用户在小红书看到大家真实、自发的repo和二创后,确实会被导流去视频平台,加入追剧行列。

《折腰》小红书千赞/百评笔记趋势VS长视频收视趋势拟合

垂类辐射轻松破圈

目前人们常用APP的推送机制,无形中会使得不同垂类之间出现隔阂。如果一个本来看剧的人,看了一段时间体育、游戏、动漫、美妆等其它垂类的作品,就有可能因为被建立起新的信息茧房,而无法第一时间获得剧集方面的信息。这也是剧集观众总体数量不断流失的原因之一。

小红书的人气用户虽然也归属各自的垂类,但基于兴趣产⽣的分享加上⼩红书兴趣导向的算法逻辑,可以促使剧集通过创意二创辐射到多个垂类,直接染⾊发布者所在的领域,轻松破圈。

这种垂类破圈,可不是仅仅触及,而是深度参与、广泛参与。据统计,《折腰》播出期间,发布相关作品的跨垂类万粉+作者数达千位以上,涵盖了二次元、时尚、美妆、国风、手工绘画、旅游、音乐、才艺、摄影等十几个垂类。其中国风、时尚类的深度创作,产出了多款万赞、千赞的爆款笔记。

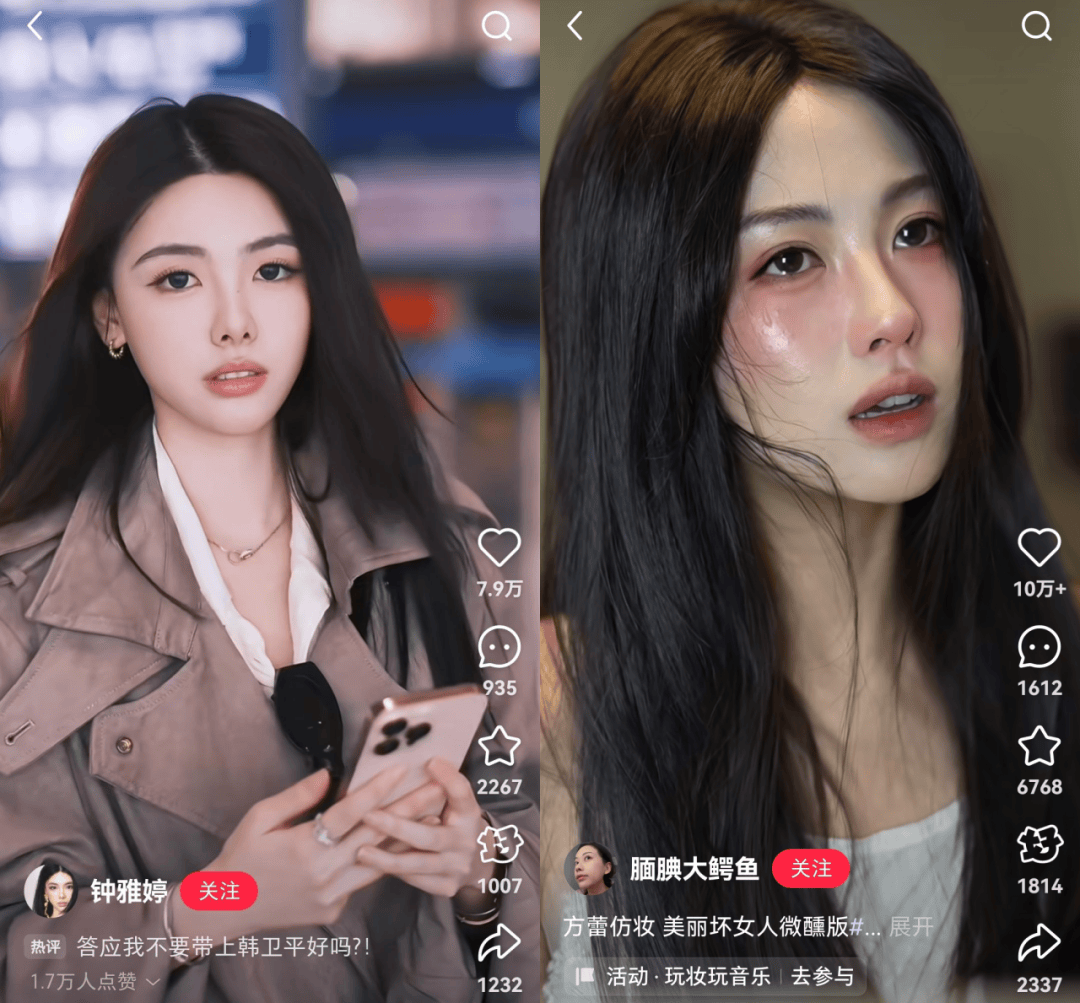

《许我耀眼》播出期间,时尚博主产出一系列“扒同款(衣服、包包、香水、美甲等)”视频,打造出“许妍生活展”。美妆博主则直接仿妆出街,将剧中的妆造美学带入现实。

家居博主捕捉到剧中的小众亮点龙舌兰,牵动植物爱好者的自豪感。职场博主深挖剧中涉及的职场规则,提炼“妍学”。二次元和游戏博主将剧中名场面动漫化、游戏化,实现创意打卡。甚至还有美食博主复刻出了许妍同款桂花酱、薯片虾球等,引得网友连连点赞。

有这么广的垂类辐射范围和这么深的垂类参与度,还怕观众因为信息茧房而看不到剧集在播信息?

这种辐射甚至还能扩展至线下文旅。《生万物》播出中期取景地文旅联动剧集拔高声量,长尾期线上发酵旅游攻略,牵引观众实地打卡、发布vlog,形成了完善的“线上剧集-现实打卡”链路。《许我耀眼》同样掀起用户盘点北京取景地热潮,牵引线下Citywalk笔记发布。

传播可以轻松突破垂类壁垒,显然促使了热播剧集拥有了更显著的长尾效应。

创作者与观众的“零距离”相遇

国产剧集有很大一部分改编自网络文学。而中国的网络文学能够如此长盛不衰,是因为其作者经常在连载的过程中与读者互动,从而随时修改、调整后续创作,以密切贴合读者的新口味。

虽然国产剧集还无法做到边播边拍,但国产剧的创作者已经可以通过社媒与观众“零距离”相遇。这也是小红书对剧集产业的另一个重要影响。

正如前边分析的,小红书上的用户普遍更关注作品本身,对剧集创作者的态度也更为友好。他们有通过创作者来更深入地了解一部剧的意愿。这使得不少剧集参与者可以无缝地成为小红书上的分享者。

8月16日-8月31日,《生万物》中饰演宁苏苏的邢菲仅半月时间涨粉近6万;

9月26日至10月16日期间,因饰演的方蕾一角在《许我耀眼》中十分惹眼,新生代演员钟雅婷的小红书粉丝量由5千涨至7.6万。小红书站内更是掀起了仿妆方蕾的热潮。

诸如此类观众因角色、演技的魅力而对演员投注更多关注的案例时刻发生着。

凭剧涨粉的还不仅是有高光时刻的角色,越来越多剧中的配角、群演因分享鲜活的出演片段、剧组生活,在小红书收获了众多网友的赞赏与鼓励。

很多剧集创作者和幕后工作者更是已经在小红书“安了家”——《山花烂漫时》编剧袁子弹、《永夜星河》制片人王⼀栩、《装腔启示录》导演李漠、《不眠日》导演刘璋牧、《藏海传》礼仪指导王玥儒等,都在这里与观众走心交流。

袁⼦弹在小红书个人账号上用四条视频畅聊自己作品《欢乐颂》中的人物邱莹莹,每一期都收获2000左右的高赞。评论区里,更是充满了观众与她的真诚互动。可以说,即便剧集播出完毕,其创作者也可以通过在小红书与观众交流的方式,延续它的生命力。

袁⼦弹分享自己“玩”小红书的经历与心得

可以预见的是,当更多创作者来到小红书,习惯与观众走心交流,那创作就不再是闭门造车,剧宣也不再是单方面投喂。国产剧的创作和宣发,都会多几分人与人直面的温度,形成观众导向的文艺创作闭环。

观众自发产生的口碑评价、二创传播、深度解读是公认的衡量文艺作品社会影响力的重要指标。

小红书多年积淀出的活人讨论场塑造了一个纯粹的追剧环境,是名副其实的“文艺作品核心讨论场”。

当好作品找到了最能发挥它口碑优势的新战场,剧集的创作思维和宣发手段,便打开了更多的可能性。

【文/满囤儿】