弹幕与眼泪齐飞。

今晚,首部聚焦新中国成立前后台湾隐蔽战线斗争的重大主题电视剧《沉默的荣耀》播完了最后一集,观众与英雄挥泪告别。

弹幕齐刷刷打出“揪心”“泪目”“不忍看”,甚至呼唤编剧“改变”这历史的悲剧性结局。

独有题材成就谍战剧的“这一个”

隐蔽战线的斗争,艰苦陌生又充满传奇色彩,意味着在信仰的底色上选择生死,具有极强的艺术张力,因而成就了谍战剧这一颇受观众喜爱的剧集类型。从《誓言无声》到《潜伏》《风筝》,勇闯龙潭虎穴的英雄们一次又一次地牵扯着观众的心灵。

然而,《沉默的荣耀》与之前的谍战剧相比,仍然是独特的“这一个”。

一般而言,谍战剧因其题材的独特性,具有较大的艺术创作空间,往往杂取种种,铸成篇章,是一种基于大历史语境的合理虚构,更多具有传奇性。

但《沉默的荣耀》却与之相反,具有明确的史实性。

剧中的主要人物和重要的故事情节,均和历史事实相互映衬。吴石、朱枫、陈宝仓、聂曦等四位烈士的雕像,就矗立在北京西山无名英雄纪念广场纪念碑的前面。他们和那些1949年左右因解放台湾任务而赴台,后因身份暴露而牺牲在台湾的1100余人一起,成为血沃中华的永恒证明。

然而长期以来,这些名字仅仅是史书上的文字和纪念碑上的名字,未被更多的人知晓,确如剧名所言,是“沉默的荣耀”。电视剧将这一段史实中最具代表性的“东海小组”事件用影像讲述给大众,既是对历史的还原,更是对英雄的铭记,同时也是对观众的强力召唤。

传统谍战剧的故事场域一般有两个对立力量方向,即国民党和日本侵略者。而在空间维度上,则更多设定在内地和香港,罕有涉及台湾。

这也和历史事实相符。毕竟,抗日战争和解放战争的胜利,是新中国建立的前提。而台湾,因为被日本占据50年,难以在隐蔽战线的维度上占据重要向度。朝鲜战争之后,统一台湾在短期内成为不可能完成的任务。

从这个意义上来讲,《沉默的荣耀》确实成为了《潜伏》结尾“余则成之问”(去台湾后会怎样?)唯一可能的答案,也因此巧妙地延续了前作的剧集影响力。

“非典型”谍战剧创造独特审美

《沉默的荣耀》打破了谍战剧创作逻辑中最重要的艺术规则,即一直保持故事中主要人物生死命运的悬念。那么,该剧对观众巨大的艺术吸引力又是从哪里来的呢?

确定性的悲剧结尾激发倒计时般的情感投入。

由于观众已经知晓故事的主人公最后全都牺牲了,因此,追剧的过程实际上就是目睹英雄走向刑场的过程。这种悲剧性在剧情的展开中不断地被累积和放大,在时间的推进中获得了一种特殊的紧张感,并与观众的追剧过程形成互动效应。

许多观众在弹幕中计算,吴石他们离牺牲还有多长时间。一方面惋惜于他们终将牺牲,一方面表达对先烈的致敬。这种情感的激荡共鸣在最后三集吴石等人被捕牺牲中达到了高潮。而这种独特的情感投入模式显然建立在观众对人物的高度认同这一基础上。

场景性的悉心构建形成叠加的局部悬念感。

从一开始,该剧就将吴石等人置于一种即将暴露的环境中,并且步步加深。

他们在上有蒋经国督促,中有保密局、国防部二厅等机构布置,下有谷正文等特务执行的多重危险中开展情报工作,不断遭受交通员张灏暴露牺牲、新派交通员朱枫缺乏地下工作经验、谷正文派黎晴接近聂曦、三荣行因间谍渗透林义良被捕交通线再中断、“海东青计划”受保密局审查等复杂局面,并用精心选择的音乐、音响和演员的微表情和特写动作予以强化基于这些任务的悬念感,使得观众一直对剧中的主人公接下来会怎样处于紧张的期待中。

比如,赴港接受军需物质的过程中,保密局和二厅的贴身监视,似乎让情报传递变得几乎不可能。但在观众揪心的等待中,吴石最后在酒会中通过酒杯底部将情报顺利送出,让观众大呼过瘾。

另一方面,该剧还以较大的篇幅描写了吴石、朱枫、聂曦的家庭生活和情感状态。这种看似闲笔的处理,就像吴公馆门前上下反复的小水车,进一步展现地下工作的复杂险恶,形成以静衬动的独特审美。

他们不但要面临与可知的敌人的斗争,同时还要处理不知实情的家人的质疑和需求。从某种意义上讲,这对吴石他们更加艰难。

当聂曦的妻子质疑他为什么不履行诺言,把孩子接到台湾,他无言以对;当学成因思想进步而斥责父亲是军阀,妻子与他约法三章时,吴石也只能无奈接受。他们多想告诉至亲的人真相啊,但他们又绝对不能透露一丝一毫。

这在1950年大年三十的情节中达到高潮。春节团圆的美好景象、家人之间的无法理解、越来越近的悲剧性结局,与永远无法实现的“今年胜去年”的愿望一起,对观众形成了巨大的情感冲击。

这让谍战剧在紧张窒息的情节之外,多了一些常人的情感温度和生活浓度,更好地彰显了他们牺牲的意义——为了更多数老百姓的美好生活。

去传奇化塑造多样化的人物群像。

基于史实,吴石、朱枫等人其实都不是职业情报工作者,也就不可能在整体叙事上大做传奇性的文章。创作者反倒顺其自然,塑造出来一系列可信可亲可敬的“非典型”人物群像。

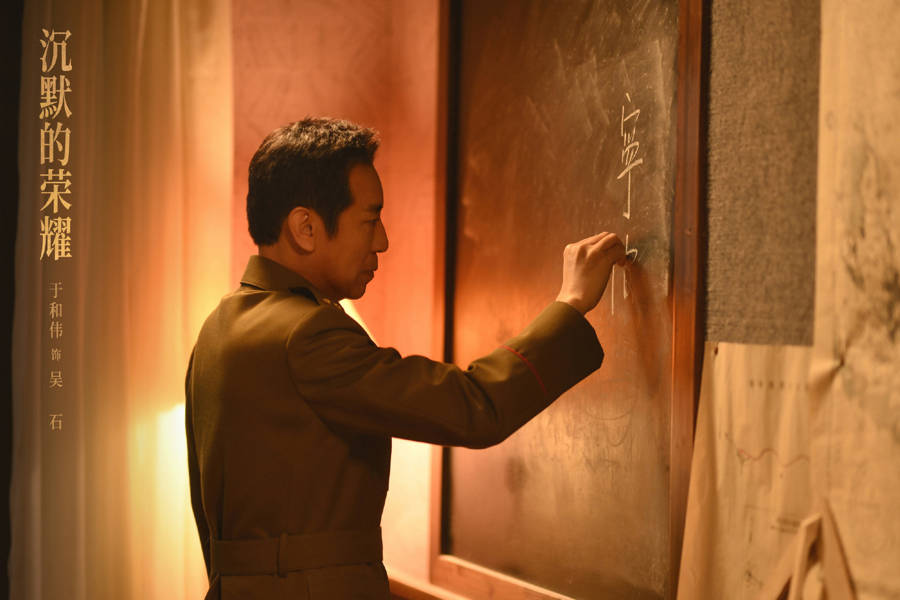

吴石风度儒雅,思路细密,足智多谋,是“东海小组”的核心。但在坚韧顽强之外,吴石也有对同志的柔情大爱,对林义良的营救是如此,对黎晴的信任亦是如此。于和伟沉稳细致的表演风格,也高度契合吴石的身份使命。

朱枫临危请命,只经过两天培训就入台做吴石的交通员。她确实信仰坚定而经验不足,但她一直在学习进步,具有献身精神,也是香港唯一可派之人。

某种程度上,吴石、朱枫、聂曦身上的那些看似“缺陷”的地方,反而赋予他们真实的独特魅力。

余皑磊饰演的保密局特务行动组组长谷正文,也给观众留下深刻印象。这位曾渗透过我们党,多次转投日本人和国民党的职业特务,“聪明、干练、慧黠、奇宕和狠毒”(李敖语),对我党地下工作熟悉,其超强的“专业能力”让屏幕前的观众都感到不寒而栗,从反面彰显了吴石等人的睿智无畏。

电视剧还深入刻画了经历过长征、在延安工作过,最后却因过度乐观和贪图享受而叛变的台工委书记老郑这一复杂角色,为“东海小组”的失败提供了阐释逻辑。

其他如狡黠滑稽的段厅长,鬼胎暗含的王昌诚,坚毅勇决的林义良等,也给该剧的人物塑造增添了多样化的光亮。

对信仰与统一价值的独到诠释

《沉默的荣耀》中那些怀揣着解放台湾的理想入台的地下工作者,他们中的绝大多数,都长眠在了这块至今仍未和祖国统一的岛屿的土地上。今天,当我们在屏幕上看到他们九死一生英勇战斗的故事时,更加让人觉得信仰的可贵和祖国统一的历史必然。

吴石军事才能卓越,曾深受蒋介石倚重,但“人人心中有自己,大多心中有派系,少数心中有党国,无人心中有人民”的国民党让他彻底失望,并在友人的影响下秘密为党工作,成为潜伏国民党高层的“密使一号”,被毛泽东赋诗赞誉为“虎穴忠魂”。

他本可以在福州解放时留下来建设新中国,但为了利用蒋介石任命他为国防部次长的契机更好地收集情报,实现新中国的完全解放而主动选择赴台。“若一去不回,便一去不回”的坚定与“既如此,便如此”的坦然,犹如洪钟大吕般震慑我们的心魄。

事实上,不仅吴石,他的战友陈宝仓,副官聂曦,以及已经准备返回上海的朱枫,也都毫不犹豫地选择了那条极有可能的不归之路。那种“道之所在,虽千万人吾往矣”的崇高风范,体现了对信仰的独到诠释。

《沉默的荣耀》表达了两岸必将统一的历史逻辑。吴石牺牲前,在审判庭上写下遗言:“俯仰无愧天地,褒贬自有春秋”。这既是他慨然赴死一生无悔的写照,也是他用最后的生命对祖国终将统一的深情呼喊。

否则,我们将如何回答这上千赴台英雄牺牲的意义?

剧中,当林义良被捕,谷正文试图以他生在日据时期,接受日本教育,学日语练剑道,用日本名字,算半个日本人这样的逻辑瓦解他的信仰时,林义良坚定地回答,“不,我是中国人,地地道道的中国人,从一开始就是中国人。”

电视剧从而揭示了祖国必将统一的根本逻辑:我们都是中国人,我们同属一个中国。

东海明月九州同,潮声不歇颂英灵。历史不会忘记英雄。无名英雄广场纪念碑雕塑前那一束束鲜花,正是《沉默的荣耀》将英雄的名字从纪念碑上镌刻进观众心里的生动证明。

历史也启示未来。小钱的妹妹想要回家但未能游过的那一湾海峡,迟早会与这些英魂的生命重逢,成为血脉相连的那个共同的家。