2025年10月15日,歌手李行亮在接受采访时坦言:“我是非常后悔去参加这个节目。”距离《再见爱人4》收官已近一年,这场以“婚姻调解”为初衷的综艺,却让李行亮与妻子麦琳的生活陷入持续至今的网暴漩涡。从社交平台辱骂到合作全面受阻,从子女隐私被侵犯到精神濒临崩溃,这对夫妻的遭遇不仅是个体创伤,更折射出真人秀行业的伦理困境与舆论暴力乱象。

李行亮与麦琳最初参与《再见爱人4》的动机,是希望通过节目沟通婚姻中的问题。两人结婚17年,经历亲人离世、北漂创业等坎坷,本想借18天的旅行与观察室嘉宾的视角重新审视关系。然而,节目组对冲突片段的剪辑、观察室嘉宾的标签化解读,将私人矛盾转化为公共议题。

节目播出后,大量剪辑片段被截取传播,网友通过“八倍镜”逐帧分析夫妻互动,甚至虚构情节。例如,麦琳在车上随口说出的“我配拥有一杯咖啡吗”,被解读为“娇蛮任性”;李行亮沉默的应对方式,则被扣上“冷暴力”帽子。这种片面呈现导致公众对两人关系的误判,原本私密的争吵演变为全网声讨。

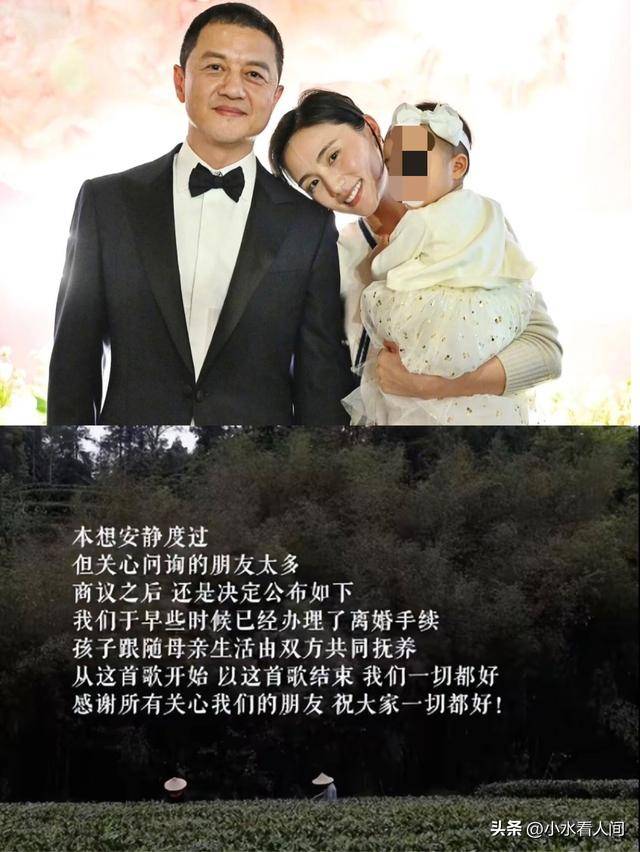

节目收官后,恶意并未停止。李行亮夫妇遭遇了三重暴击:社交平台上的辱骂、恶意P图、诅咒子女的言论持续不断,甚至有人冒充亲友编造谣言。2024年11月至2025年国庆期间,李行亮至少10场演出被恶意举报取消。2025年国庆期间,更有人捏造其参演演唱会的假消息,导致主办方陷入舆论压力。孩子在学校遭遇恶意评论,朋友被“开盒”骚扰,夫妻二人不得不长期戴口罩、回避社交,甚至“不敢同时出门看电影”。李行亮形容这段经历如同“灾后重建”:“最难过时,我们俩抱在一起哭,躲在家里不敢见人。”麦琳则在直播中情绪崩溃,坦言“内心早已千疮百孔”。

《再见爱人4》的争议暴露了综艺行业的深层问题,节目组为制造戏剧冲突,选择性呈现片段,甚至强化矛盾标签,导致嘉宾真实形象被扁平化。网友将真人秀视为“道德审判台”,通过组织化举报、人肉搜索等方式干预嘉宾生活,甚至波及无辜的家人和朋友。李行亮坦言,节目初衷是“挽救婚姻”,却未料到成为流量牺牲品。芒果台通过剪辑放大冲突吸引收视,却未对后续舆论危机承担责任。

面对愈演愈烈的网暴,李行亮工作室于2025年10月13日发布声明,宣布已对79个侵权账号取证,并启动名誉侵权诉讼及刑事自诉。声明强调:“接受理性批评,但拒绝超越娱乐范畴的恶意攻击。”这一行动引发两极评价:支持者认为,举报行为涉嫌违法,法律保护公民名誉权,明星隐私不容践踏。质疑者则指出,夫妻二人曾借节目热度签约MCN、麦琳转型带货,存在“既吃流量红利又逃避代价”的嫌疑。无论争议如何,这场维权已超越个人范畴,成为对网络暴力边界的公开拷问。

经历一年挣扎,李行亮夫妇尝试走出阴影:麦琳转型自媒体,李行亮增加家庭陪伴,两人通过音乐创作与育儿重建信任。尽管争议未消,但李行亮坚持音乐创作,新专辑筹备中;麦琳在直播间展现温和一面,试图以行动扭转舆论。这场风波也带来深刻启示,私人情感不应成为公共消费品,节目组需平衡戏剧性与真实性。举报与网暴必须受到法律约束,避免“私刑”泛滥。参与综艺需预判风险,但更需行业建立保护机制,避免个体沦为流量炮灰。

李行亮的悔意,不仅是对一档节目的否定,更是对“娱乐至死”时代的一记警钟。当婚姻调解演变为现实生活的“持久战”,当观众在屏幕前宣泄情绪时,或许更需思考:我们究竟在消费什么?又在伤害谁?正如人民网曾点评:“亲密关系的答案不在镜头里,而在彼此尊重的日常中。”对于李行亮夫妇而言,重建生活或许比赢得舆论更重要;而对于整个行业,如何在流量与伦理间找到平衡,将是未来必须回答的命题。