鲁豫的处境不是一夜塌房,是一步步把观众推远的结果。这一点,和阴谋论、流量起落关系不大,更多是方法论的问题。

主持这门手艺,靠的是“诚意+判断”,而不是“神态+人设”。

她曾是“国民深夜档”的门面

很多人是被《鲁豫有约》带进访谈类节目的。

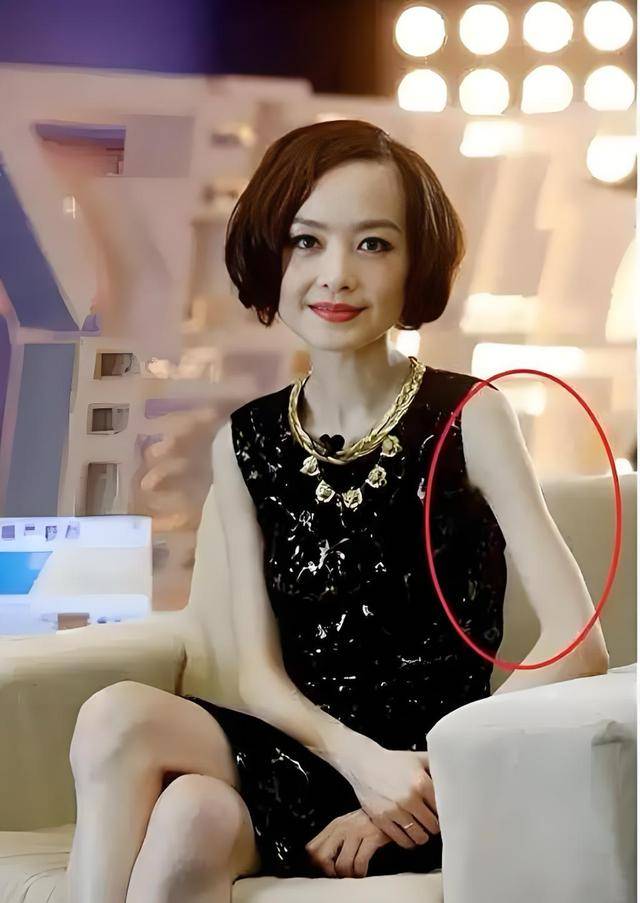

短发、纤细、翘着二郎腿,节奏轻、语速快,嘉宾一上来就被她的“追问”绕进节拍里。

那几年,访谈节目稀缺,她就是黄金时段的代名词。

平台给了她舞台,她也把收视率做出来过。

可同一套路子,用久了会显出短板:知识储备不扎实、同理心不稳、控场依赖气场而非理解。这是后来争议的根。

宗庆后现场“纠错”,把外行当众戳穿

最经典的一幕,仍然是采访娃哈哈创始人宗庆后。

鲁豫端起饮料,介绍来头,说是“美国蛋酒”。宗庆后直接纠正:“那是澳大利亚的。”她赶紧补一句“只在圣诞节前后卖”,宗庆后再补刀:“机场天天有。”

这不是简单的“尴尬”,而是专业素养的崩塌。你在对方最拿手的领域“随口来”,就等着被反杀。那一刻,观众第一次集体意识到:她的提问,更多靠感觉,而不是查证。

牛群那次,逻辑先绊倒了自己

2005年,她采访牛群,开场抱怨“打电话联系不到你”。

问题来了:人家此刻就坐在你面前。牛群顺势回“有些人的话不能信”,点到为止。鲁豫还追问“记者都说联系不上你”,这等于把“跟风舆论”的印记盖在自己额头上。

访谈不是公诉,从“抓把柄”的姿态出发,情感坐标就歪了。这场景之后,越来越多嘉宾学会“防守式作答”,节目松弛感从此降低。

黄晓明的心酸,被一句“哇哦”拦腰截断

黄晓明谈到“什么都有,却得不到最简单的幸福”,这是情绪低点的袒露。

主持人应当跟进:要么安抚,要么深挖——结果只落下一个“哇哦”。

不管本意是不是缓冲,呈现出来的就是轻慢与疏离。此后“缺乏同理心”的评价贴在她身上,很难撕下来。

“为什么不吃肉?”成为口碑拐点

采访山区孩子,孩子说平时吃咸菜腌菜。

她脱口而出:“那为什么不吃肉呢?”这句话把经验断层暴露得一清二楚。

你可以通过追问引出物价与营养,但不能把城市直觉当成“常识”。

于是,“何不食肉糜”的帽子稳稳扣上。也就是从这以后,她在人群中的“温度”明显掉线。

情感起落,折射她的选择

她的感情史里有两条主线:早年的初恋朱雷,以及留学美国时的跨国婚姻。

前者青梅竹马,却被各自的事业轨迹拉远;后者闪婚闪离,让她对婚姻“降维打击”。

三十岁与初恋重逢,再婚一阵甜蜜,终究还是在“要不要孩子”上走散——一方要稳定家庭,一方不愿牺牲事业窗口期。

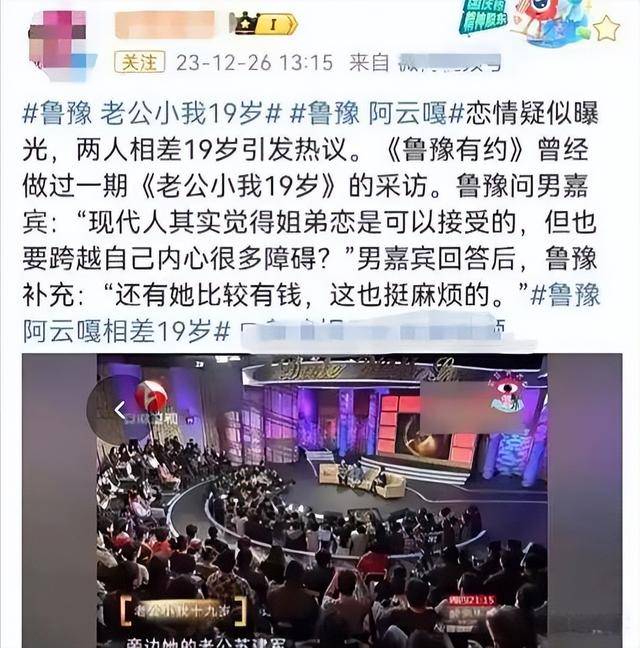

后来又有与小十九岁的阿云嘎的绯闻,双方都否认。

真假不重要,重要的是公众感知:她的私生活同样漂浮在“悬空的自我”里。

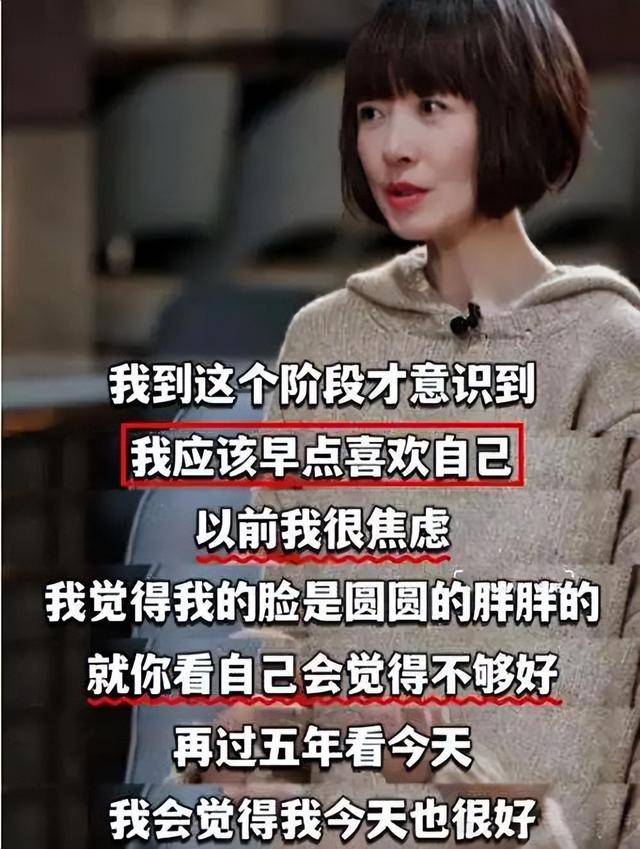

从神坛到边缘,不是时代抛弃,是观众转身

有人说她是被“短视频时代”淘汰了。

这说法只对了一半。

时代再怎么变,真诚永不过时——看《十三邀》里许知远再笨拙,仍能靠“追问里的自省”抓住一批人;看《圆桌派》,窦文涛把“听”做成了功夫;看《朗读者》,董卿的“共情+底色”让文字有重量。

鲁豫的问题是:把“态度”当“能力”,把“姿态”当“沟通”。当观众意识到你不想理解他,只想展示你,遥控器自然就转台了。

话筒不是法槌,镜头不是审判

好的访谈,核心是把自己“隐身”,让嘉宾的故事自然生长。必要时投以理解,适度时提出挑战,但从不以“居高临下”的方式施压。

鲁豫在黄金时代靠风格吃饭,但风格一旦被“冷感”污染,就不再是风格,而是距离。你可以犀利,但不能无情;可以尖锐,但不能轻薄。专业的边界感,恰恰决定了观众的安全感。

善恶终有报?不如说“选择的总账”

娱乐圈未必讲因果报应,但一定讲信任的复利。你每一次轻慢、每一次不查证、每一次把自我凌驾于叙述之上,观众都记账。等账本翻页的那天,不是“报应”,是“结算”。

鲁豫不是恶人,她只是把“高高在上”当成了专业作风。久而久之,舞台把你捧上去,也会把你照回来。

如果她愿意回头

路也不是没有。把速度放慢,把问题往里掘,把自己“藏起来”。

去和真正有内容、有温度的人长谈,去一线看真实的日子,把“肉价”换成“烟火气”。

当你把理解的密度补回来,公众迟早会松口气——“她变了。”

3个瞬间如何改写口碑

回看那三幕:宗庆后、牛群、黄晓明。共性是“先入为主”。

她先给饮料贴国别标签,再用节日稀缺性造势;她先把“联系不到”的舆论搬上台;她先以“轻巧回应”终止悲伤叙述。每一次“先”,都把她放在对立面。如果倒过来——先请对方定义概念、先给对方澄清空间、先跟着情绪向下——局势会完全不同。

这不是事后诸葛,而是专业基本功。

采访的第一性原理,是让信息从对方的视角自然流出,而不是把你的剧本套在对方身上。

她到底有没有机会“重开”

有。把镜头从星光转向人间,从豪宅转向工位,从名利场转向普通人的一餐一饭。邀请一线教师、快递员、夜班医生、乡镇企业家,把“听见”变成节目主题。

把“追问”从八卦转为方法论,比如“你是怎么熬过来的”“这事的难点卡在哪”。

做上一季,她的标签就会自动刷新:不再是“高高在上”,而是“愿意下沉”。公众会给成长者机会,尤其是承认自己需要学习的成长者。

与其说“善恶终有报”,不如承认“职业伦理有铁律”。

违背它,迟早亏损;遵守它,哪怕慢一点,也会积累。鲁豫的故事,就是一张在大众面前被摊开的职业流水账——每一个选择,都会计入总账。