■

“

1

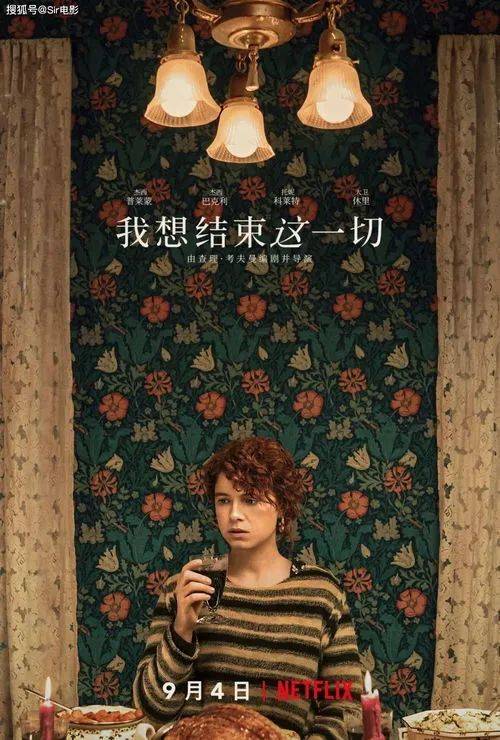

2020年,鬼才编剧查理·考夫曼自编自导的心理惊悚片《我想结束这一切》,改编自伊恩·里德的同名小说,考夫曼将这部作品打造成了其导演生涯中最具挑战性、最抽象也最深邃的一次精神探索。它远非传统叙事,而是一场深入意识裂缝、记忆废墟与存在焦虑的暴风雪之旅。

“

2

剧情介绍

影片开场于年轻女子露西的内心独白:“我想结束这一切。”她与新男友杰克驱车前往偏僻的农场,拜访杰克年迈的父母。这场看似普通的冬日探亲之旅,从启程便弥漫着不安。

车窗外是铺天盖地的暴风雪,车内是露西绵延不绝、充满哲学思辨与文学引述的内心独白。杰克时而体贴,时而古怪,对露西的过去和观点表现出一种令人不适的掌控欲。

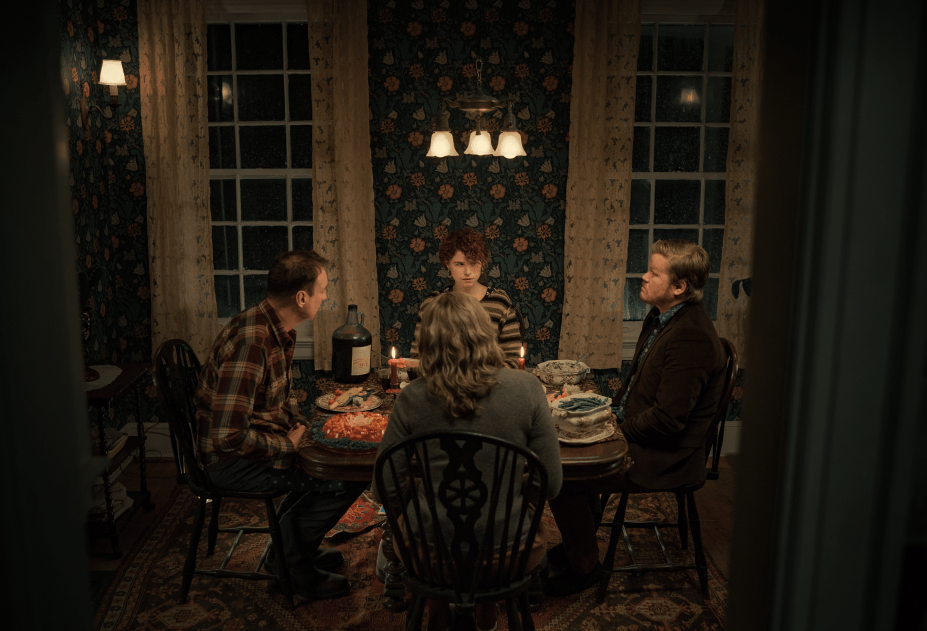

杰克父母的农场老宅如同一个时空错乱的噩梦剧场。父母的行为、外貌乃至年龄在转瞬间发生剧烈而荒诞的变化——母亲从热情焦虑瞬间变得衰老失禁,父亲则从和蔼农夫变成暴躁的瘫痪者。房屋结构似乎也在悄然改变。

现实被不断侵入:露西的名字、职业、甚至回忆片段在对话中摇摆不定;墙上挂着露西童年画作的复制品;一首关于“骨头”的原创诗篇反复出现。

拜访在混乱与不祥中结束。返程途中,杰克执意绕路前往他荒废的高中母校。在空无一人的教学楼里,现实彻底瓦解。露西被迫观看一场关于自己的、光怪陆离的歌舞剧表演,并最终走向一个超现实的、令人战栗的结局——与老年清洁工在暴风雪中的校车相遇。

“

3

考夫曼以其标志性的“烧脑”风格,将影片打造成一座意识与记忆的复杂迷宫。线性时间在影片中完全失效。过去、现在、未来、甚至虚构被强行挤压在同一个叙事平面上。空间同样不可靠:老宅的布局、车内外的景象、学校走廊,都在暗示一种心理地理学,而非物理现实。暴风雪不仅是环境,更是内在混乱与隔绝的终极隐喻。

影片充满了象征性意象。考夫曼故意使用了恐怖片、爱情片、家庭剧、公路片甚至歌舞片的元素。老宅的惊悚氛围、车内的亲密对话、父母的喜剧式夸张、突如其来的歌舞片段,都服务于解构叙事本身,营造一种持续的不安与疏离感。

《我想结束这一切》引发了极其两极的评价,这本身也印证了其挑战性:

普通观众普遍反映晦涩难懂、节奏缓慢、令人沮丧。专业影评人则大多给予高度评价,尽管承认其极高的理解门槛。评论家认为影片的核心价值在于其对人类终极困境——孤独、衰老、自我认知的崩塌、对生命意义的追寻与幻灭——进行了一次令人心碎又震撼的描绘。老年清洁工那条线被普遍认为是理解影片情感核心的钥匙。

尽管票房和大众接受度有限,《我想结束这一切》的影响力深远:它成为了当代艺术电影中勇于探索意识与叙事极限的重要标杆。它超越了传统悬疑片的“烧脑”,将复杂性提升到哲学和心理层面的深度探索,为心理惊悚/意识流类型开辟了新的可能性。

影片激发了大量的解读文章、视频分析和学术讨论。观众和学者不断挖掘其象征意义、哲学内涵、精神分析维度、以及对记忆、时间、身份建构的思考。这种持续的解读活动本身就是影片生命力的证明。

抛开复杂的叙事技巧,影片最核心的关于孤独、衰老、对人生道路的悔恨、对自我认知的迷茫、对意义追寻的徒劳感,触动了无数观众内心深处的恐惧与共鸣。老年杰克在空荡学校里的身影,成为现代人精神困境的一个极具象征性的缩影。

该片进一步巩固了考夫曼作为当代最具原创性、最具哲学深度电影作者之一的地位,证明他不仅是一位伟大的编剧,也是一位拥有独特视觉语言和深邃思想视野的导演。

《我想结束这一切》不是一部提供轻松娱乐的电影。它是一场要求观众高度投入、主动思考、并最终可能陷入困惑或深深不安的体验。查理·考夫曼用他天才的技艺,将一部心理惊悚小说打造成了一面扭曲的镜子,映照出意识深处的混沌风暴:记忆如何欺骗我们?身份如何构建又如何在时间中崩塌?我们如何面对无法逃避的衰老、孤独与存在本身的虚无?

影片结尾,老年杰克最终在想象中拥抱了露西,在暴风雪中的校车上,伴随着一首关于“爱”的歌曲。这一刻,是绝望中的一丝慰藉,还是彻底的自我欺骗?考夫曼没有给出答案。他只是邀请我们,和他一起,勇敢地驶入这场解构的暴风雪,去凝视人类意识与存在的深渊。那深渊令人眩晕,却也因其残酷的真实和深邃的诗意,而具有一种奇异的美感。

观看《我想结束这一切》,就是体验一场关于“我是谁”、“我为何在此”、“我将去向何方”的终极精神风暴——这场风暴,或许从未停止在我们每个人内心的旷野上肆虐。

本文图片均来源于网络 侵删