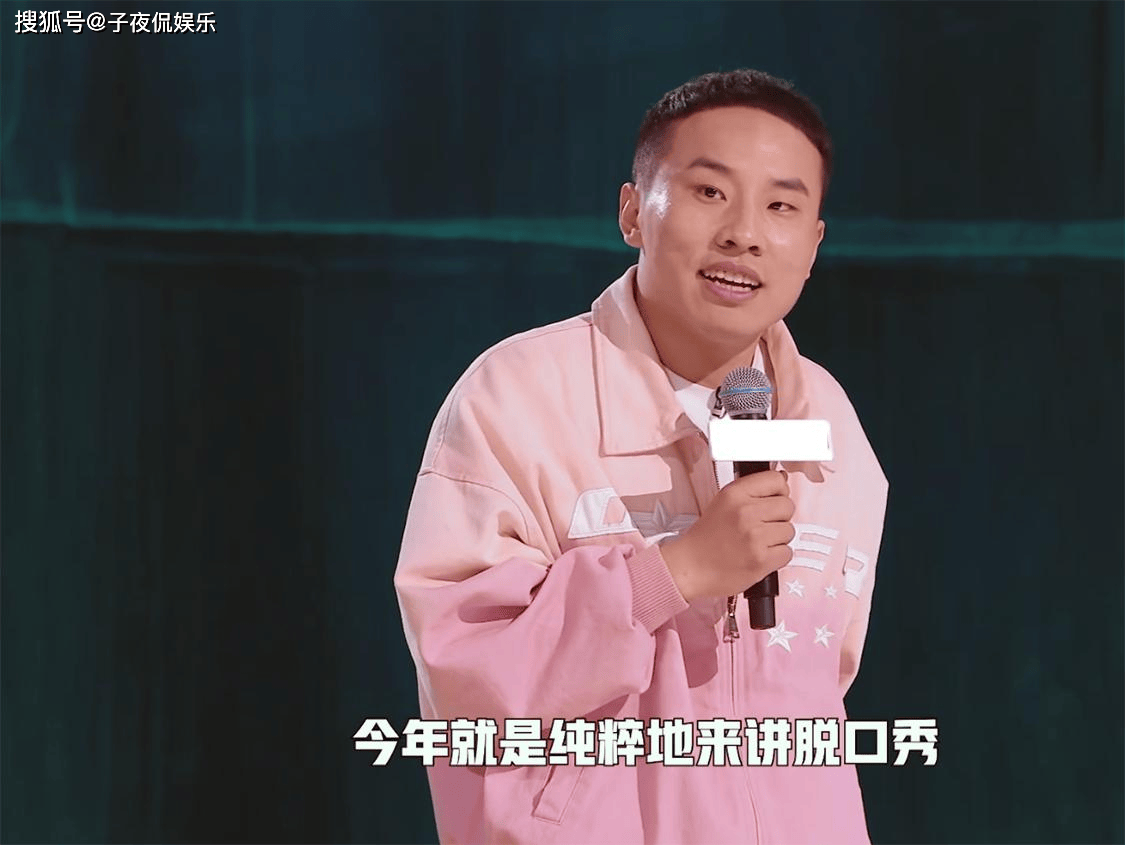

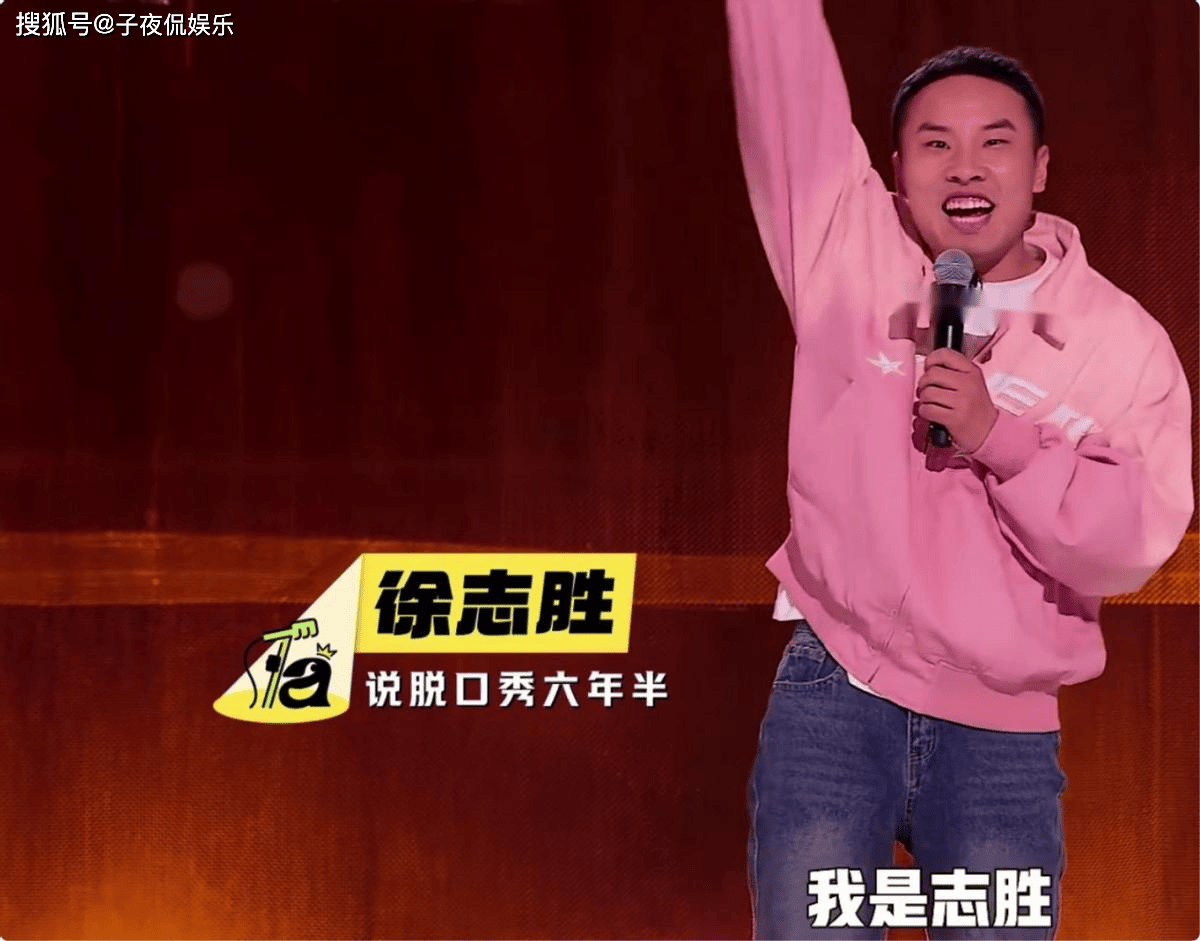

看到徐志胜在《脱口秀和Ta的朋友们2》中自嘲「上着大学被喊回来高考」那段的时候,我差点儿把手中的奶茶喷到屏幕上。

这家伙可太敢了,作为一线综艺里很红的人物,竟然坐在选手席上,一边想着段子,一边拿自己开玩笑,就好像总裁偷偷跑回城中村,摆地摊练口才一样。

相比隔壁《浪姐》里有些女明星端着仙女般的架子,笑容明显有点僵的场面,这种很贴近生活的真诚感,就像夏天猛地灌一口冰镇可乐,直接浇在滚烫的柏油路上,「滋啦」一声凉意一下子就到了心底。

明星红了,还愿意「降级」回老本行,这并非是落魄,而是顶级的清醒与顶级的自信在相互较量。

你们看看,那群一飞冲天之后,就火速告别了「土味出身」的爱豆们,在镜头前,连一句方言都不敢开口,简直是生怕掉了那所谓的「逼格」。

但徐志胜呢,爆款影视男主,轻松愉快地做着热搜综艺,冬天那羽绒服广告在商场里霸屏,不过他居然还能溜达着回到脱口秀开放麦舞台,脸上带着嬉皮笑脸,说自己是「被拽回来高考的大学生」。

这反差感,比他任何段子都戳心,他并非是回锅肉,而是于名利场中,玩了一场极为漂亮的「反杀」。

他在台上,疯狂地薅那撮标志性刘海的模样,比起奢侈品代言照来,生动程度足足有一百倍之多。

罗永浩那一下子变得严肃起来的「致敬」片段,差不多让在场所有懂行的人都感动得要落泪了。

这把综艺圈残酷的层级游戏给揭开了,咖位就相当于特权。

徐志胜虽然有着特权,可他却选择放弃,主动跳回到「选手池」里跟新人一起去琢磨段子、熬夜修改稿子。

并不是因为他不够机灵,而是他通过实际行动,在综艺这个地方硬是开辟出了一条新的道路:与其高高地站在上面被别人说三道四,还不如回到自己熟悉的战场,做回「自己人」。

中专生小奇,拿自己学历开涮的段子那可真够狠的。不过徐志胜的「下沉」却更为魔幻。

当其他艺人都在忙着将草根经历裱糊进那玻璃罩之时,他却主动跳了回来,再次在泥潭中翻滚起来。

但这种清醒,会不会也是新式的剧本呢?

我闺蜜一针见血地说:「他若真的淡泊名利,又为何要接羽绒服广告呢?」

的确当徐志胜在段子里植入商务梗时,弹幕的争议瞬间就分成了两派——「恰饭并不可耻」VS「商业污染了脱口秀」。

更微妙的是,节目组疯狂地给鲁豫拍摄夸赞他「未被名利所改变」的镜头特写,仿佛在强行盖上某种政治上的正确性。

徐志胜的「反飘」哲学倒暗合了郝蕾那句被翻出来的金句:「做演员要有腕儿的心态,但不能有腕儿的姿态。」

徐志胜可不就是标准答卷?

面对大男主剧本时,有底气接住,(心态比较沉稳),转身之际,又能够蹲在脱口秀后台,与毛豆、广智一起薅着头发,憋出段子,(姿态相当低调)。

这种随时清零的本事,比走红本事稀缺多了。

想想内娱有多少天赋型的演员,被那「顶流光环」给架在了半空,既不敢去演小角色,又放不下身段?

有些批评称,节目凭借徐志胜的「反差回归」这一方式来生硬炒作话题,害怕会过度消费他所塑造的「人设」。

但换个角度想,徐志胜何尝不是在借助节目规则反客为主?

当其他人被赛制推着往前走的时候,他借助脱口秀的舞台,将自己的处世哲学给输出了出来:一方面配合着游戏,另一方面又玩出了全新的境界。

朋友说徐志胜宛如综艺圈中的「汉堡包理论」:底层是脱口秀所赋予的草根拼劲;中间层是顶流身份所带来的光环,恰似一层蛋黄酱;最上面那片生菜,乃是他时常展露出来的自嘲与清醒。

看他在《五十公里桃花坞》中被宋丹丹呛得蹲在墙角画圈,而后在《脱口秀》舞台上主动「寻骂」之模样,简直与我们这些职场人白天忍气吞声似孙子,夜晚回归闺蜜群中疯狂吐槽的精神分裂状态极为相似。

那些执着于「进阶论」的综艺逻辑该被徐志胜震醒了。

谁规定人生必须单向爬升?

当流量明星焦虑着,如何维持自身的咖位之时,徐志胜通过「反向操作」,验证了另一种可能性:向下延伸,并非是进行降级而是在拓展领地;敢于返回新手村,并非是逆向推动,而是在夯实根基。

他在《脱口秀》的舞台上输出的,不止是段子,更是一套反焦虑的活法——在那充满着虚假人设的娱乐圈中,真实反而成为了破局的最强武器。

所以别拦他,让这疯批继续在综艺里来回横跳吧,毕竟内娱清醒病友所剩无几了。