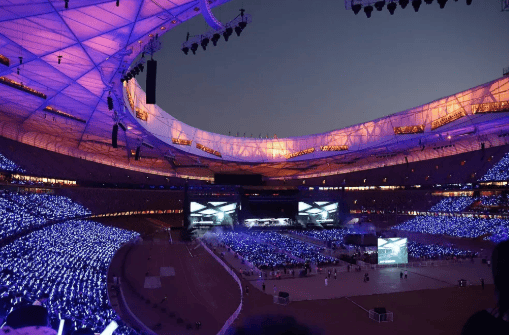

进入暑期,北京迎来大型活动高峰。仅6月28日一晚,就有6场大型演唱会同时开唱,鸟巢、五棵松、国家体育馆等地标化身“声浪磁场”,单日吸引观众超10万人次。

嗨翻全城的音乐狂欢,丰富了人们的精神生活,也为消费市场增添了活力。演唱会经济的“爆单”,正转化为城市消费的“长红引擎”。

(一)

“人这一辈子,总要去看场演唱会吧。”

一段时间以来,我国演出市场格外火爆,一些热门歌手“开票即售罄”。数字时代早已让音乐触手可及,人们为何纷纷“守旧”地重回线下?

有人为偶像奔赴,追忆炽热青春,就像“去见一位遥远的老朋友”;有人为氛围买单,在灯光与鼓点中,沉浸式集体狂欢;有人为了万人合唱,在声浪中体验与歌手“双向奔赴”的喜悦……

恰如本雅明曾论及的“灵光”——这种在彼处无法再现的“此时此地”性,或许正是现场演出的灵魂所在。演唱会已经成为当代人特别是青年人的“社交硬通货”,参与其中,不仅仅是为了听歌,更是为了获取一种情绪价值。

这份情感驱动力,让演唱会市场成为文化消费新磁场。数据显示,2024年全国大型演唱会票房破260亿,同比增长78.1%,是演出市场中最吸睛的消费品类。以北京为例,2024年大型演唱会票房超20亿元,鸟巢共上演39场大型演唱会,贡献全市超六成的观众数量和票房收入。演唱会经济的“泼天富贵”,正给城市消费注入肉眼可见的全新活力。

(二)

正如航空业“每位乘客带来的综合收益是机票价格的1.5倍”,演唱会这把钥匙一旦转动起来,可瞬间激活城市文旅的“多米诺骨牌”,引发消费的链式反应。

数据显示,2024年大型演唱会跨城观演比例为64.2%,而演唱会的门票消费对当地消费的拉动作用达1:4.8,即门票花1元,周边消费可达4.8元。当“为一场演唱会打卡一座城”成为年轻人旅行新潮流,这也意味着,不辞辛苦来到现场的人们,既是观众,也是游客,不知不觉中就将“吃住行游购娱”等链条紧密咬合。还以北京为例,今年“鸟巢”演出季开始至今,仅鸟巢周边的国际商品体验馆、夏日美食广场和中华老字号体验馆的客流量就同比常态增长50%,营业额同比常态增长30%。

目前,已经有越来越多的城市意识到,演唱会堪称“行走的GDP”。各地做好“演唱会+”文章也有了更多新探索:

有的玩转“票根经济”,观众可凭演唱会门票享受酒店折扣、景区优惠,普通的票根,秒变“探索一座城”、连接多元消费场景的起点。

有的现场发放礼包,里头满满当当装着当地特色优品,将“宠客”心意拉满的同时,还能借机推介城市特产、打响城市品牌,可谓一举多得。

还有的精心准备“吃喝玩乐”一条龙服务。演出前协调商圈商业综合体宣传预热,为演出营造气氛;演出时推出专属机票优惠,为观众提供便利;演出后在场馆外设置“跟着演出去旅行”展位,向歌迷推介旅游线路……

值得一提的是,“演唱会经济”的风,已经从一线城市吹向二三线城市甚至县域市场。相比传统演艺城市,后者的文旅资源或许并不出彩,而这些城市的解法则是拿出最大的诚意。无论是当地文旅自掏腰包送出文创,还是为观众献上科技感十足的无人机演出,抑或在场馆附近设置免费接驳专线,在方方面面的细节上下功夫,同样能让歌迷“乘兴而来,尽兴而归”。

(三)

每一场热闹的演唱会,都少不了“安可”的互动环节。演唱会尾声,观众们高呼“安可”“加班”,期待歌手返场“再来一曲”。对于城市而言,当舞台灯光熄灭,也要想方设法实现“曲终人不散”。

对标这样的目标,吃吃喝喝、走走逛逛只是一方面。不乏一些城市盯住演唱会“散场后”的万亿市场,因地制宜搞创意,以期撬动更多消费。

比如,海口依托自贸港政策优势,积极引入国际商演,进一步增加城市的国际知名度,打造大型国际活动的热门目的地。

比如,常州以太湖湾音乐节升级“音乐+主题乐园”沉浸式体验,提升音乐节阵容规模的同时,改善演出现场乐园的设施条件,进一步突出城市作为“主题乐园之都”的独特魅力。

透过这些典型案例不难看出,做强做大演唱会经济,需要以“演艺+文旅”深度融合为导向,着力构建“内容引流—场景增值—城市反哺”的生态闭环。

近日,北京市文化和旅游局正式发布《北京市推动演艺高质量发展支持办法》,推出10条重要举措支持演艺市场主体创新发展,对具有国际影响力的大型演出项目最高将给予500万元支持。

诚如观察者所言,演艺经济与城市基因的深度耦合是释放乘数效应的关键。北京坐拥丰沛的文旅资源,通过“场景创新+产业链延伸”将瞬时流量转化为城市发展势能,以“文化符号+消费场景”重塑城市品牌认知,不仅有望重塑演艺产业的生态格局,更会成为撬动城市文旅经济高质量发展的新支点。

(四)

演唱会经济少不了明星,却从来不是简单的“明星经济学”。能让歌迷心动而来的,除了耀眼的舞台,更有可观可感的温度与诚意。这也意味着,一座城市除了要在演出市场上不断推陈出新,更应在服务能力等方面下功夫。

以这样的视角来看,办好每一场演唱会,又何尝不是一个提升城市治理能力的契机?把每个细节都关照到位,不断提升城市服务能级,最终擦亮的将是城市品牌,提升的将是城市整体的竞争力。

说到底,演唱会流量是“水”,城市自身的魅力与活力才是承载水的“容器”。把流量变“留量”,答案或许就藏在每一次用心服务的细节里,在每一份对本土文化的珍视里,在每一个推动城市持续向好的创新里。

图源:视觉中国

撰文:高源

来源:长安街知事

流程编辑:U022