在娱乐圈这片热闹非凡的土地上,“流量”与“实力”似乎永远是一对纠结的孪生兄弟。

热度可以带来光环,也可能滋生偏见。

当一个新人演员带着争议走进大众视野,它既是机遇,也是险滩。

如果我们把镜头拉回到十年前,有位年轻演员初入圈时乖巧稚嫩,也带着一股不谙世事的莽撞。

她的身材和颜值条件出众,但在综艺里的一次又一次“无心之失”,却不断累积成了外界对她的刻板印象。

她的经历告诉我们,并非所有引人注目的焦点都能带来正向评价,有时那些倍受关注的争议,恰恰成为某种束缚。

许多演员在早期都会在综艺节目里刷脸、积攒人气,孟子义也不例外。

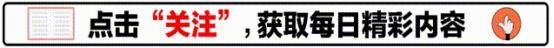

《一年级·毕业季》和《演员请就位》是她的两次重要登场,结果却与“吸粉”相去甚远。

她在节目里因为与老师、导师在拍摄现场产生摩擦,被冠以“巨婴”之名,甚至另有“网红脸”的尖锐评价。

有人说她表现“不够专业”,有人说她情商“不过关”,更有人直接认为她“作天作地”。

然而,这些纷纷扰扰的“黑点”,一方面引爆了话题热度,另一方面也引来铺天盖地的抵制和嘲讽。

那时的她,或许也没想过自己会如此迅速陷入舆论漩涡。

我们可以把这些事件看作一个信号:大众的娱乐需求,与演员本人对于角色和人设的把握,两者之间存在极大的落差。

这种落差没能被及时挽回,于是争议一步步发酵,最后在网络世界里越滚越大。

娱乐圈的一个公开秘密是:话题往往可以换资源,争议有时意味着“自带流量”。

一些资本方看中孟子义不俗的外形条件和居高不下的话题度,接连为她带来《射雕英雄传》《将夜》等大IP资源。

起初,外界认为她只不过是“花瓶”“绿叶”,可能拿不到太多戏份。

但资本显然更会算账,利用她的知名度,项目能获得多一层曝光,也意味着更多关注和点击。

然而,在高曝光的另一面,她也遭遇了行业的质疑:所谓的“带资进组”“强加戏份”究竟是真实存在,还是无中生有?

《陈情令》拍摄期间,关于她加戏到“88场”的传闻甚嚣尘上,甚至传出与男主硬性组CP的说法。

虽然后来剧组否认,但粉丝抵制和拍摄现场的剧本截图频频出现在网络上,让她一度深陷骂战之中。

争议就像沸腾的热汤,折射出资本对话题演员既想利用又心存警惕的复杂心理。

只要她能带来热度,就会有机会,但当负面舆情开始反噬作品口碑时,资本也会对其“敬而远之”。

正因为如此,孟子义在那段时间里陷入9个月没有新戏可拍的困境。

她一面承受舆论的齐声唱衰,一面可能也在思考自身的定位与转型。

如果只是被视为“炒话题”的工具,再多的角色资源也难以为她带来可持续的演艺生命力。

在令人窒息的争议中,她并没有完全退缩,而是开始在角色塑造与个性展示上寻找新的平衡点。

“用作品说话,用演技解决问题”,这也许是所有演艺人员的终极答案。

《将夜》中叶红鱼的角色多了几分冷艳和神秘,她亲自上阵完成打戏的敬业精神,多少挽回了观众对她专业度的质疑。

在剧外,她开始在社交平台上展示时而可爱、时而耿直的另一面,以此扭转“作精”的刻板印象。

与此同时,《我不是购物狂》为她带来了一个完整的女主演绎空间。

这部剧虽然反响不及顶级流量大剧,但她在里边饰演的富家千金高杨,展现出喜剧感与多元情绪,也让大众终于看到了她的可塑性。

从“演技花瓶”到“会演戏的花瓶”,这是一次不算完美却足够诚恳的尝试。

更值得关注的是,在某些真人秀综艺里,她能以更轻松的姿态展现真实自我。

节目中,她时常自嘲“全网黑”,并不介意把一些尴尬时刻排到台前。

有人说她“耿直可爱”,也有人说她善于化解尴尬。

虽然形象逆转并非一蹴而就,但至少她让大众看到:话题女星也可以“棒槌开窍”,踏踏实实去磨练演技与综艺感。

争议固然可怕,但再可怕也阻挡不了演员和大众彼此再次靠近。

随着时间的推进,加之《沉香如屑》等后续作品中,她的表现相对稳定,孟子义逐渐摆脱了“带资加戏”的缠身黑点。

资本层面也日渐明白,一味炒作“黑红”并不能带来真正的双赢,极端的负面口碑可能反噬整个项目。

于是,一种新思路浮现出来。

让流量回归作品质感,把争议变成对演技与作品的“倒逼”。

娱乐圈是个聚光灯下的放大世界,任何失误都会被无限放大,任何尝试也有机会被广泛关注。

资本如果只看短期效益,确实能快速收割一波热度,但难以让演员走得更远。

“黑红”流量如同锐利的工具,使用不当则可能酿成危机。

“可持续”也就成了当下娱乐工业里更为珍贵的方向。

孟子义的例子说明,演员在“黑红”里翻滚过,也未必不能利用这股力量,与作品形成正向循环。

娱乐圈是一块试金石,每个人都得经受舆论与角色的双重考验。

有人被骂到彻底凉凉,也有人在逆境里突然爆红。

这其中并没有绝对公平,亦没有一招制胜的万能方法。

真正能走出来的,往往还是那些有实力也能沉下心的选手。

从制作公司到经纪公司,从剧组到平台,资本对话题艺人的操作会越来越谨慎,既不希望失去流量,又害怕承担口碑风险。

对于饱受争议的演员而言,最好的解决方案,终究是把负面声音当作路上的指示牌:能避则避,无法避就要让自己变得更强。

孟子义出道十年,从初入综艺时的莽撞,到“带资加戏”风波的风雨,再到近来口碑逐步回暖,这一切都在提醒我们:演员与资本之间,既是博弈,也是共生。

在流量至上的当下,如果演员只会消耗热度,早晚走进死胡同;而资本若只懂得割韭菜,终有一天也会陷入舆论泥沼。

“十年淬炼,争议与机遇始终如影随形”,这是艺人自我修炼的漫长历程,也是行业从野蛮生长走向理性回归的过程。

只有让实力与真心为作品服务,让观众看到努力与改变,才能在层层迷雾中真正破局重生。

[免责声明]文章的时间、过程、图片均来自于网络,文章旨在传播正能量,无低俗等不良引导,请观众勿对号入座,并上升到人身攻击等方面。理性看待本事件,切勿留下主观臆断的恶意评论,互联网不是法外之地。本文如若真实性存在争议、事件版权或图片侵权问题,请及时联系作者,我们将予以删除。