2025年11月12日刊| 总第4148期

本文为听花岛总制片人赵优秀在2025杭州·微短剧大会上的演讲

2025年这一年,短剧行业提及最多的词,就是 “短剧精品化”。大家也能看到,市面上的短剧水平相比去年有了大幅度的提升,无论是剧作的扎实程度,还是制作的精细水准,都有了明显改观。

站在年尾这个节点上讲 “精品”,算是对2025年的总结;讲“IP”,是对 2026年的展望。

短剧生活化和口碑影响力

首先咱们聊聊 “精品”。

之前我们一直说,2025年短剧的趋势是多元化和精品化。很明显,这两个方向大体都实现了,大家对精品的讨论和探索也非常到位,这里就不再赘述。

今天我想聊的是,在精品化进程的下半场——或者定义为 “精品2.0时代”,我们应该怎么做?

回看今年短剧市场中几部交出漂亮答卷的作品:

先说《盛夏芬德拉》,它是2025年质感短剧的代表。

这部剧彻底抛开 “工业糖精”,走 “留白式深情” 的路线——男主默默给女主挡雨的伞,不自觉追随的眼神,细腻的画风与台词……开播3天,红果站内热度直接飙到1.2亿。

还有今年年初的《家里家外》。这部剧用四川方言讲述了上世纪80年代重组家庭的日常,没有豪门斗争,全是夫妻互相帮衬、邻里热热闹闹的烟火气。这么一部 “接地气” 的短剧,目前全网播放量超过50亿次。

还有《一品布衣》《好一个乖乖女》《十八岁太奶奶驾到》系列等等好多部短剧,活跃在观众的视野中。

通过上述作品,我们可以发现,短剧精品的竞争,正逐渐集中到 “内容生活化” 和 “口碑影响力” 这两个维度上。

最近我有一个很深的感受,相信大家肯定也有同感:观众早就对套路化的短剧内容审美疲劳了。

根据非官方的不完全统计,过去一年,短剧简直像是在 “复制粘贴”——5000多名总裁轮流被下药,3000多名女主精准走错酒店房间,2000多名千金上演着团圆大戏。就连剧中的巴掌戏,连起来能绕地球好几圈。

说实话,别说观众了,从业者看多了更觉得 “眼熟”。观众真的看够了!即便制作再精良,也留不住用户的心。

如果用一个词定义2026年短剧的变化趋势,我想没有比 “生活化” 更贴切的了。

生活化,是反套路化的第一步。

这绝对不是行业的凭空选择,而是 “观众用脚投票” 与 “行业自我突破” 双向推动的结果。我想,这也应该是精品化下半场竞争的一大迭代方向。

今年下半年,标签化的短剧逐渐失灵,取而代之的是更贴近生活、更落地的剧集内容的出现。

当那些靠强情绪、强猎奇的1.0短剧慢慢落幕,“剧情撞脸”“套路泛滥” 的问题越来越明显,这就倒逼我们必须跳出 “舒适区”,往 “生活化” 转型。

那问题来了:短剧的 “生活化” 到底该怎么落地?我总结了三个方向,跟大家一起探讨:

第一,内容上:从 “情绪宣泄” 到 “情感共鸣”。

现在的策划和剧本,不应该再死磕 “闪婚霸总”“真假千金” 这些悬浮设定,而是聚焦在普通人的日子里。

比如《家里家外》,全程围绕 “柴米油盐” 展开 —— 讲述变化的年代里,不变的家人和爱。夫妻为生活费算计、邻居家谁有事互相搭把手,观众看了会说 “这就是我家附近的事儿”。

这种不说教、不狗血的剧情,带来的不是一时的爽感,更是能让人记忆好久的情感共鸣。

第二,人物上:从 “标签化” 到 “立体化”。

以前的角色,好人完美无缺,坏人一眼就能看穿;现在不一样了,很多短剧也开始给角色 “加上了弧光”。

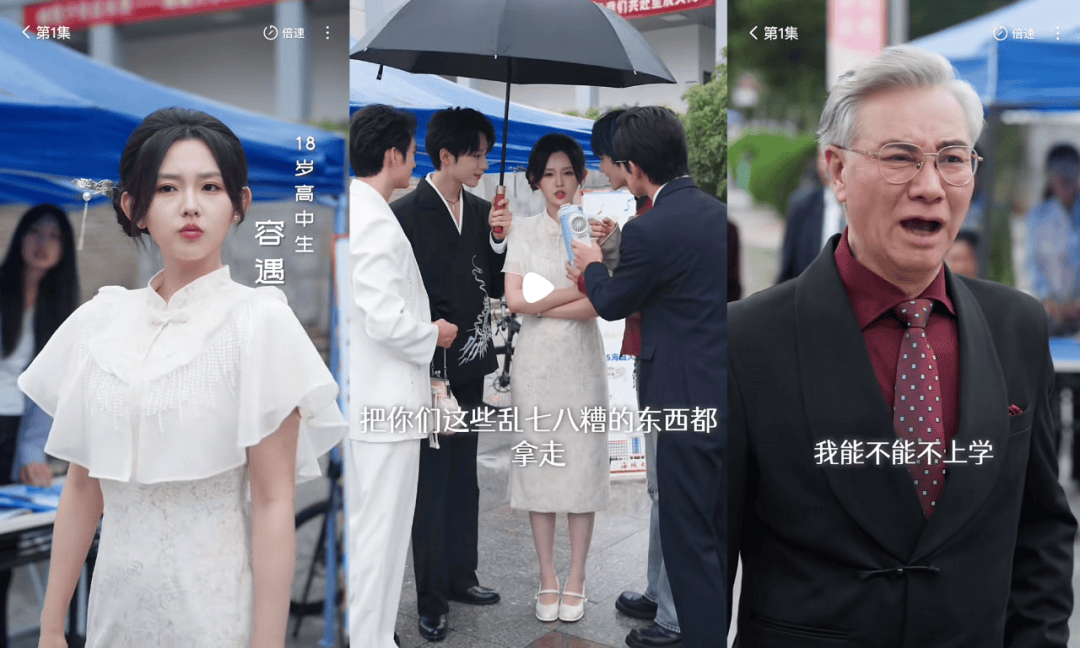

比如《十八岁太奶奶驾到,重整家族荣耀》系列的群像人物,性格各个鲜明,观众能记住所有人物的特点,并对此津津乐道。而女主容遇跨越百年的母子温情和家国情怀,更是真实感人,引人思考。

人物的立体和丰富,一定是下一阶段的重中之重。

《十八岁太奶奶驾到,重整家族荣耀3》

第三,服化道和表演:从 “悬浮感” 到 “真实感”。

细节一定要符合生活逻辑。比如《一品布衣》,角色的衣服会跟着成长变化:从一开始的粗布麻衣,到事业小有成就的锦衣华服,件件贴合身份;表演上更注重真实。

还有个小细节:现在大部分剧里的 “货币体系” 也更写实了,不会动不动就 “几十个亿”和几十张黑卡。尊重观众的智商,应该成为剧本的首要验收标准。

说完生活化,我们再聊一聊口碑。

今年的短剧行业真的很 “卷”,短剧的产量有了爆炸式的增长,今年短剧市场年产能应该在 8-10 万部,相比去年至少翻了一番。

对听花岛来说,我们最大的难点是:“团队创新的速度,远远赶不上观众观影口味变化的速度。”

而且在今年下半年,用户口碑对作品的影响力愈发明显——靠好作品积攒下观众的信任,用共鸣请大家主动帮忙传播,变得更加重要了。

记得之前看过一个报道,《一品布衣》拍难民戏份时,摄影指导每次要扛着机器跑几百米,还连续跑了十几次,就为了拍好男主一个回眸的眼神。

与之类似的还有《回到70年代霸道婆婆带我飞》,演员不仅真实跑去芦苇荡,还专门学习了种地和插秧。戏里面“掌公主”的扮演者,在拍摄时手甚至真的打肿了。这种接地气的创作态度,就是口碑发酵的开始。

去年我们还担心 观众的短剧羞耻感、大家认为短剧还是很拿不上台面,会因为自己为短剧的笑和哭感到羞耻。前几天上海交大的一名教授还说,她常常一个人躲着,偷偷看短剧。又上头又羞耻。

但今年短剧行业真的做到了去羞耻化:大家看剧时,哭也自然,笑也放松,这种 “无压力共情”,就是口碑最好的证明。我们也正处在从 “流量导向” 到 “口碑导向” 的过渡期。2025年大量口碑剧的爆火已经说明, “口碑驱动型题材” 要崛起了。

未来,短剧的核心竞争力,不再是 “标题党剧情”,而是能让观众 “看完这部剧,很自然地想推荐给爸妈、推荐给身边的朋友” 。只有当作品变成大家茶余饭后的话题,短剧行业才能摆脱 “火一部就没下文” 的 “短命爆款” 魔咒,真正实现可持续发展。

做个精品破局的小总结,为了实现更好的短剧精品,适应观众的审美迭代:

内容生活化是短剧精品的关键路径;

观众好口碑是短剧发酵的加速器,更是未来短剧的一个重要竞争力。

短剧公司应注重IP延续与布局

聊完了 “精品破局”,再来聊聊 “IP深耕”。

随着短剧市场从 “野蛮生长” 转向 “精品化竞争”,只靠一部爆款,很难支撑起公司的长期发展。

真正能让公司站稳脚跟的,是 “IP的延续与布局”。

随着《云渺》《太奶奶》系列等多部作品走红,也证明系列化短剧正在成为新的竞争力。

诚然,短剧有个天然的劣势:它的发酵周期短、篇幅短,热度很容易消散。

因为短剧需要一次性上线,单部体量又小,没有电影、电视剧那样的发酵预热期。同时,每天还有几百家的竞争对手在上新作品,所以短剧很难维持较久、较热的话题热度。

但将短剧做成系列,就能在一定程度上补齐这个短板——观众看了第一部想第二部,看了第二部盼第三部,慢慢就会对 IP 产生 “信任感”。

而且系列化短剧可以拉长单剧的生命线,能放大 “爆款带动效应”,提升这个IP全链路的生命价值。

比如有了前两部的铺垫,《十八岁太奶奶驾到,重整家族荣耀3》的预约人数超800万,首日最高热度值破2亿,创下红果目前的热度最高纪录。

而且《太奶奶3》上线后,前面两部的播放量也大幅增长,陆续登上近段时间的热播榜单。

第一部和第二部播放量均破30亿,第三部目前也已超过20亿播放量,三部 “太奶奶” 系列剧的累计播放量超过80亿。

《太奶奶3》我们还首次引入了OST,与国内的音乐厂牌“奔跑怪物”联手打造了同名主题曲。我们也希望将系列化这件事情,继续做扎实。

其实大多数短剧IP的打造,首先都是从 “孵化” 开始:

第一步,从单部爆款开始。

市面上的IP系列剧,大多数都是先靠一部作品攒出口碑,然后趁热打铁做系列。

不过,确实不是所有故事都适合IP延续。

一方面,选剧本时要优先挑 “有延续性” 的题材——比如家庭、成长、职场这些普适性强的主题。

比如《家里家外2》节选了第一部中的一段时间,精讲了1986-1997年这段时间的故事,而《太奶奶》则是通过增加新人物和人物关系,扩展故事篇幅。

另一方面,建立好 “IP人物档案”——详细记录每个角色的性格、成长轨迹,甚至是 “隐藏故事线”,为后续的系列开发预留空间。

而且,每部续作要在原有IP基础上有新的突破,不能简单重复套路,要尽量避免同质化消耗。

这种“长线思维” 特别重要,它能让IP既保持核心辨识度,又能持续给观众新鲜感,最后形成 “IP品牌效应”——观众一看到这个IP,就会下意识觉得 “这是好IP,值得看”。

至于IP的 “多形态延续”,比如做 “短剧+”、做IP衍生商业变现,其想象空间也很丰富。值得行业的探索。

在明年,我们也会继续对有着优秀表现的作品进行IP延续,《家里家外》系列、《夫人她专治不服》系列等等,都会陆续和大家见面。

短剧2.0时代的竞争,早已不是单部作品的较量,更是 “内容实力” 与 “战略眼光” 的综合比拼。

《盛夏芬德拉》的口碑破圈、《家里家外》的IP延续,似乎都在验证:只有沉下心做内容、放大内容的竞争力,短剧公司才能在行业迭代中站稳脚跟,生活化是创作的底色,口碑力是发展的底气。

希望未来我们都能守住 “做优质内容” 的初心,在深耕短剧的路上,一起把这个行业做得更稳、更好。

【文/赵优秀】