2025年10月18日,杨振宁先生在北京逝世,作为另一位诺贝尔奖获得者,莫言的悼念词不仅表达了哀思,也把我们拉回二人相识相知的岁月。

01一个研粒子,一个写乡土,为何成知音?

这份看似毫不相干的友谊,并非偶然,早年的成长经历为两人的相识埋下伏笔。

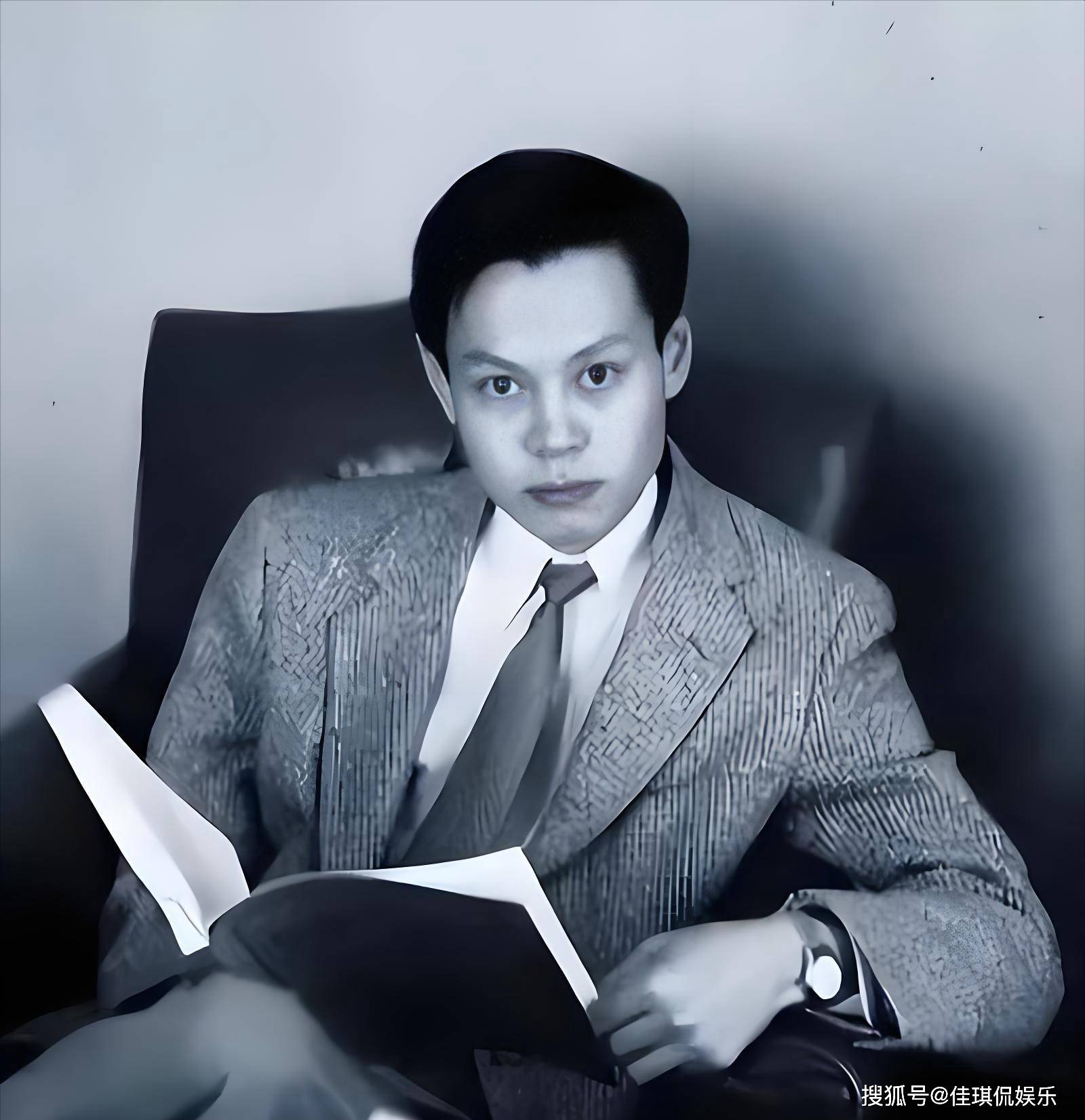

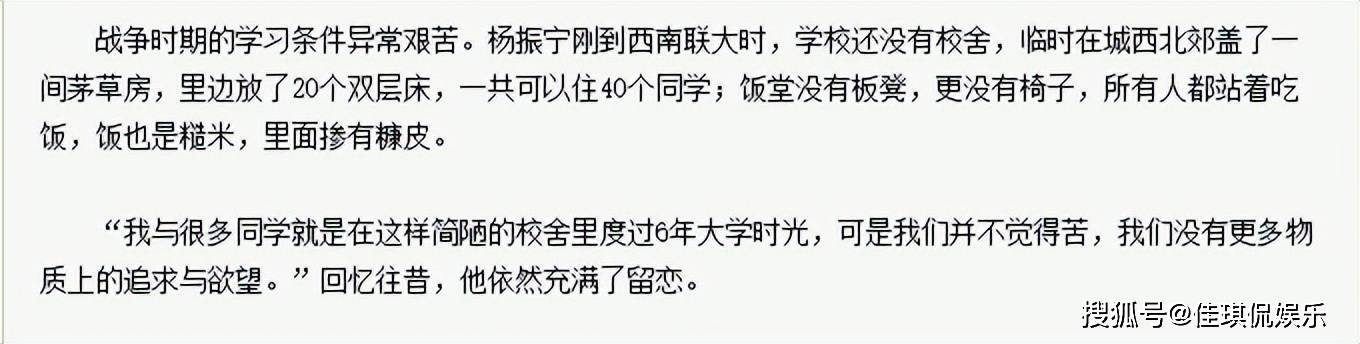

1922年出生的杨振宁,自己父亲是清华教授,抗战爆发后随父离开清华园,几经辗转抵达昆明,后来考入西南联大。

那时的校舍很简陋,他常在漏雨的教室听课,饭堂里没有桌椅,师生都站着吃掺着糠皮的糙米饭。

后来时局动荡,战火不断,杨振宁也从未放下课本。

他与黄昆、张守廉并称“西南联大三剑客”,三人常从饭后在茶馆激辩量子力学,到熄灯后点烛研读海森堡著作,为“哥本哈根解释”争论不休。

之后在留学赴美期间,他也时常到联大附中代课,教闻立鹤、罗广斌等学生数学,也趁机跟着马仕俊先生钻研尖端场论,为日后科研积蓄力量。

而他始终记得曾经的苦难,那种能坐下来读书多么不易的经历,成为杨振宁的精神信念。

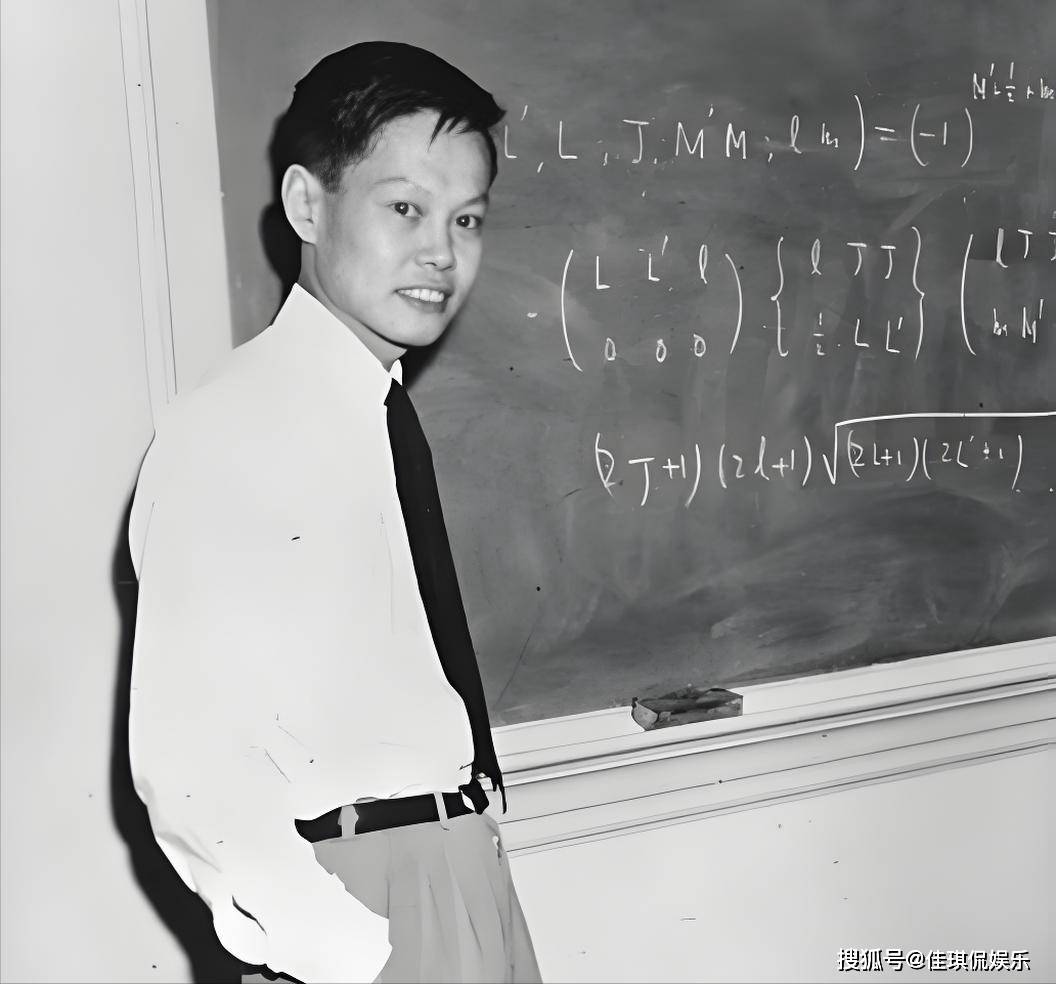

莫言1955年生于高密农村,童年恰逢三年自然灾害,曾饿到啃煤块充饥,还直言“味道好极了”,后因家境与师生矛盾辍学,15岁便光着膀子下地干活。

放牛时闷得慌,他只能对着动物草木自言自语,结果被乡亲们误以为“有毛病”,后来取笔名为“莫言”,就是为了提醒自己少说话。

最初莫言写文章,只为赚稿费吃饱饭,在煤油灯下坚持读写,将童年的乡土记忆慢慢积累为创作素材。

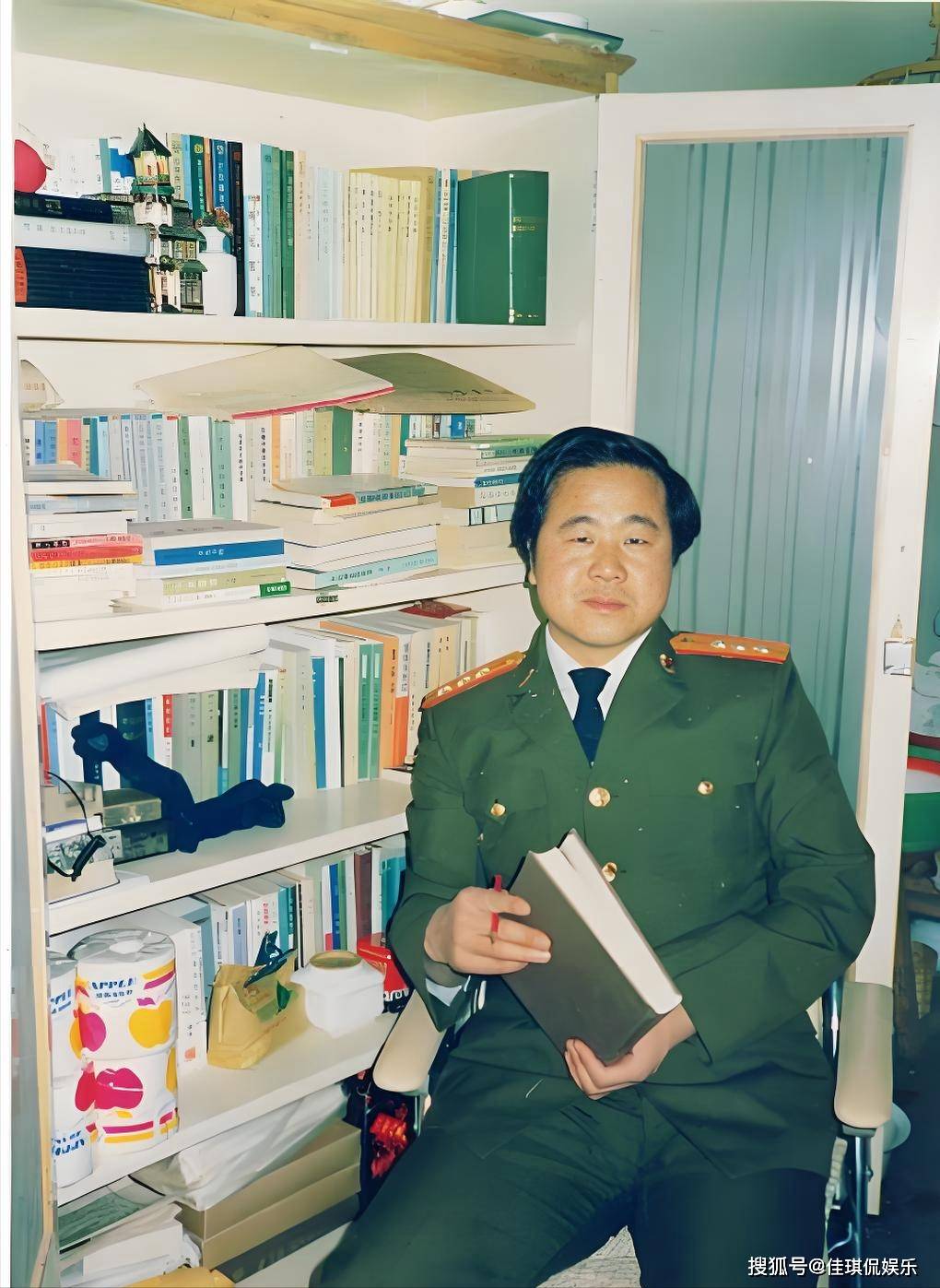

入伍后,他在军营继续坚持写作,发表《春夜雨霏霏》时最关心能否提干,因《民间音乐》被徐怀中赏识,破格考入解放军艺术学院。

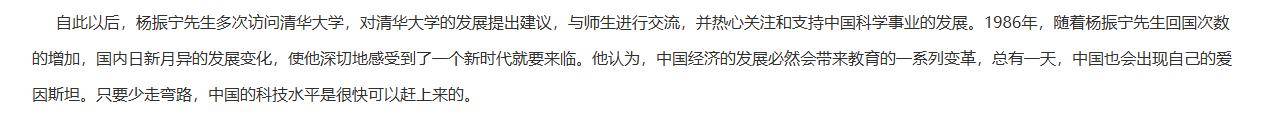

在丁玲、王蒙等名师点拨下,他创作欲爆发,一天不写便“对不住自己”,最终以《透明的红萝卜》让文坛看到这位后起之秀,之后的中篇小说《红高梁》彻底引起外界轰动。

两人都在困境里守住热爱,这份从苦难中走出的韧性,成了两人跨界共鸣的一块基石。

02数次相见,却格外交心

正是这份灵魂契合,让两人的每一次相见都充满默契,哪怕次数不多,却格外交心。

2012年,刚获诺奖的莫言在钓鱼台国宾馆与杨振宁会面。这次相聚,让两位有着相似经历的大家,得以走进彼此的精神世界。

随后莫言获评“年度传播中华文化人物”,杨振宁主动以推介嘉宾身份登台,为莫言颁奖,盛赞其“用文字让世界读懂中国乡土”。

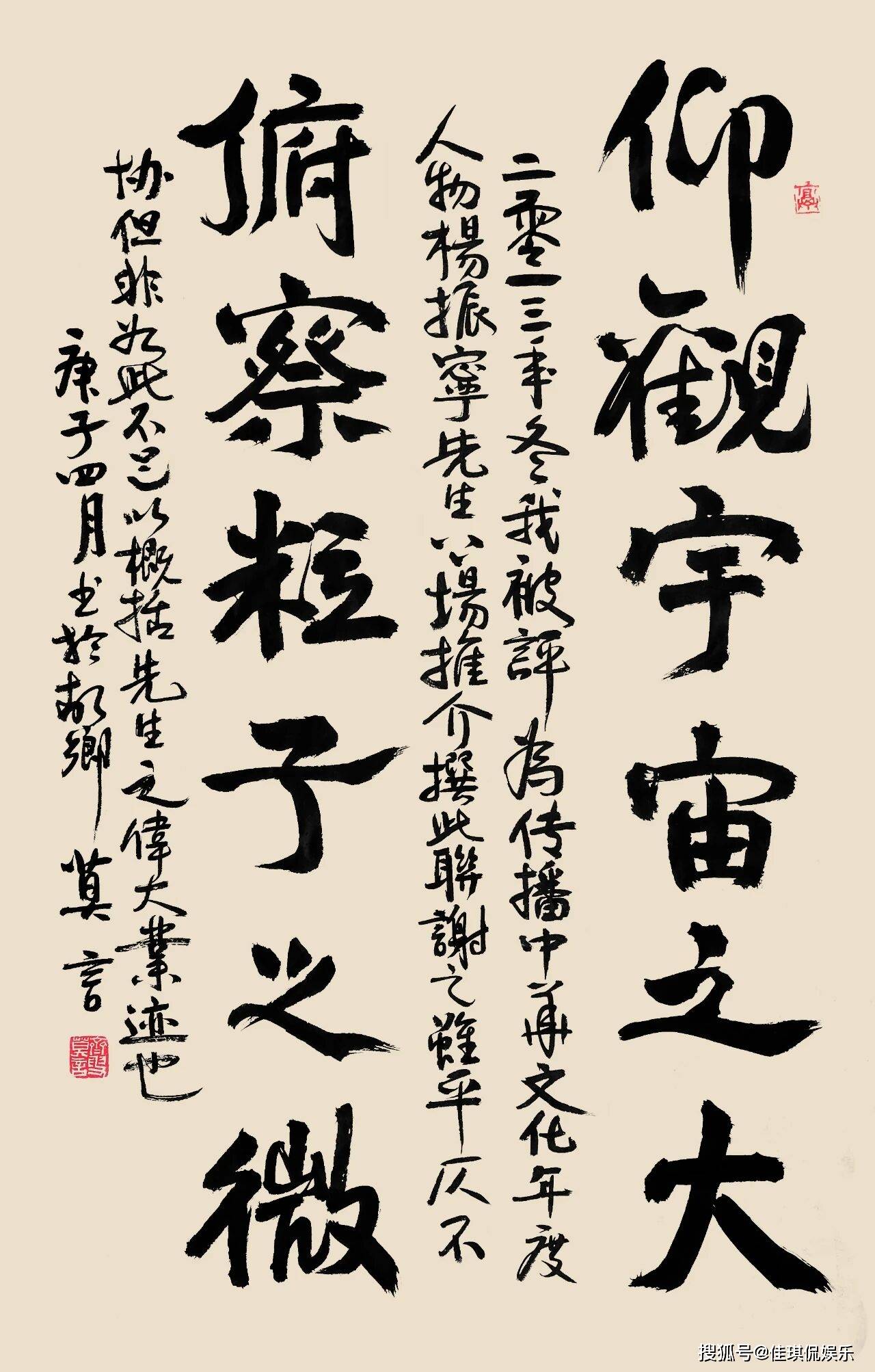

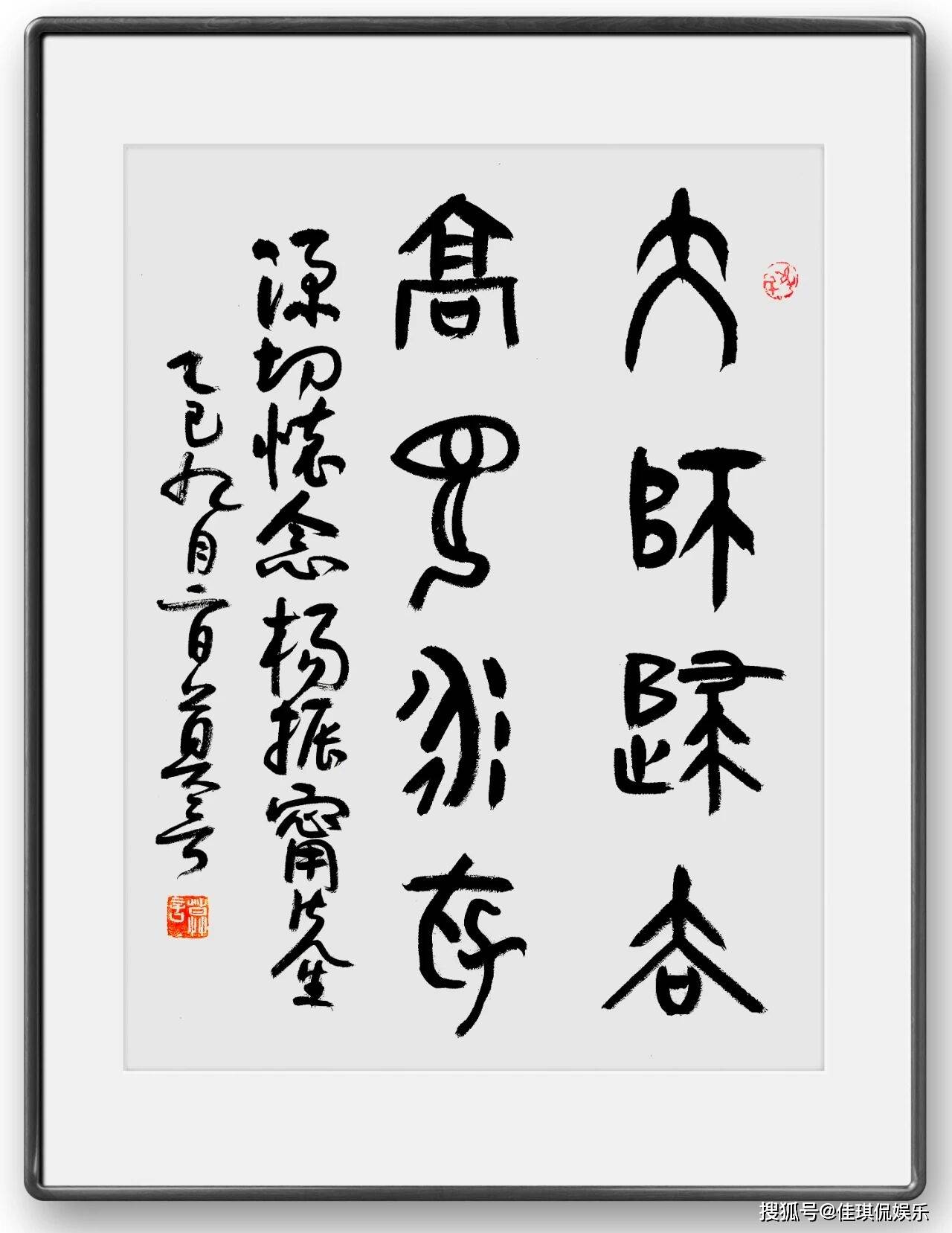

莫言则送上亲笔楹联,坦言“虽平仄不协,却能概括先生事业”,杨振宁对此深以为然,十分满意地笑纳了这份厚礼。

2013年,北大的一场“科学与文学对话”,让两人的情谊更加深厚。

那时莫言刚得文学奖,杨振宁早已是科学泰斗。这次科学与文学的交流,被寄予探寻真理共通性的厚望。

于是,在北大百周年纪念讲堂迎来这场特殊会面,两人就“爱迪生最意想不到的发明” 达成共识,并分别以“自强不息”“青春万岁”寄语青年。

两人谈及诺奖时,感慨彼此双方虽然出身不同,方向不同,但最终都走上了诺贝尔奖的领奖台。

之后有一次吃饭时的闲聊,也能看出莫言对杨振宁的敬佩。

当时在场的人问莫言为何得奖后愈发低调,莫言闻言转头看向杨振宁,开玩笑答道:

“假如我得的是诺贝尔物理学奖,你看我还低调不低调,如果有来生,我一定要去学物理。”

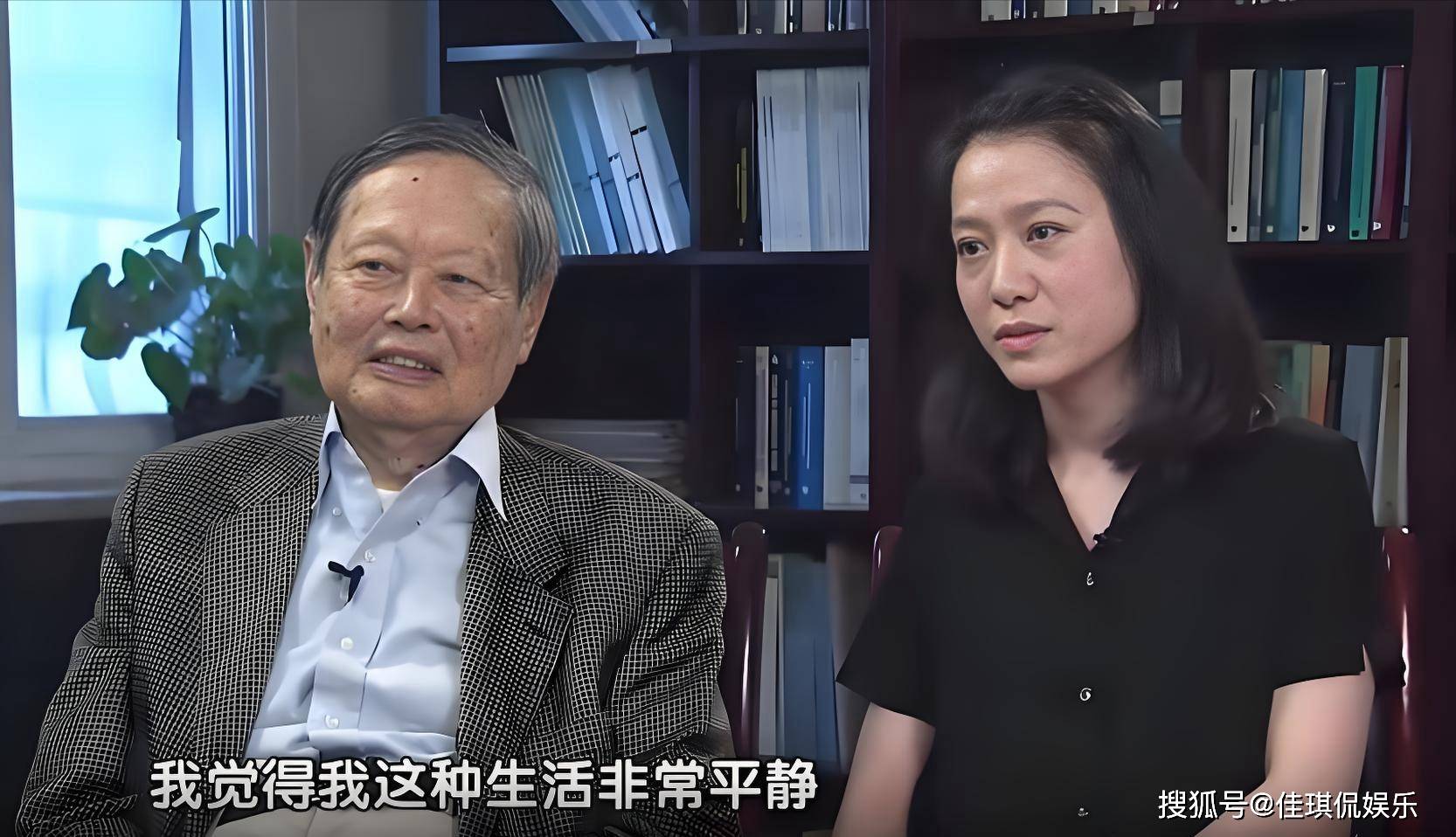

杨振宁听到后与莫言相视一笑,这份跨越领域的欣赏,早已超越了年龄与学科的界限。

不过,越是受关注的人,越难避开外界的议论,两位大师也没能例外。

03人红是非多

人红是非多,树大招风,两人都曾陷入争议。

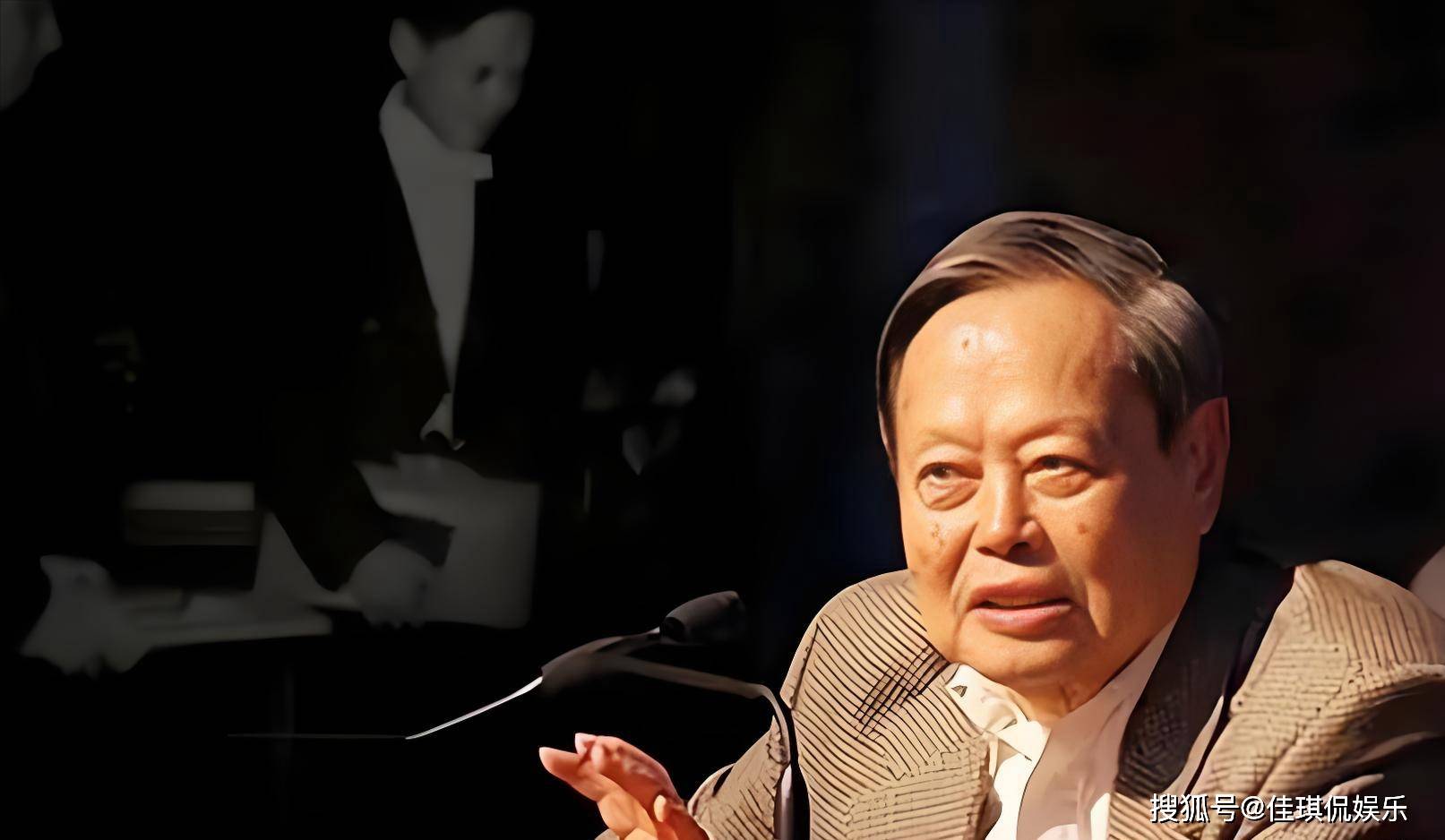

杨振宁因回国定居、婚姻被热议,哪怕他推动中国高能物理发展,仍有杂音。

杨振宁归国后,曾公开反对国家在当时的条件下建立超大粒子对撞机,认为该项目投资规模过大、国内高能物理领域人才储备尚未成熟等,而且巨额资金可优先投入更急需的基础科研及民生领域。

而这一举动,引起公众热议,部分声音质疑他“年轻时为美国效力,晚年回国享清福”。

而杨振宁最大的争议就是与自己小54岁的翁帆登记结婚,有网友指责他“违背伦理”,也有网友质疑翁帆“贪图名利”,甚至出现大量恶意调侃与阴谋论。

面对质疑,杨振宁用自己的实际行动击碎这些谣传,杨振宁先生晚年致力于清华高等研究院的建设,引进杰出学者,还以80多岁高龄亲自为本科生授课,为中国的科技发展和人才培养贡献力量。

莫言承受的压力更大,获得诺奖后,他被批评作品迎合西方、丑化中国,甚至有人刻意误读他的《红高粱》。

反对者以“西方中心主义视角”为由,认为莫言刻意放大贫困、愚昧等乡土元素,忽视中国农村的发展进步。

最极端的指责是针对《丰乳肥臀》此类的作品,里面对女性命运的悲情叙述,被部分读者解读为“刻意丑化中国农村”,甚至有极端观点称其 “否定乡土文明”。

但事实上,《红高梁》里更多展现的是中国乡土的生命力,是莫言早年真实经历的乡土记忆,从未刻意讨好谁,更没有刻意抹黑。

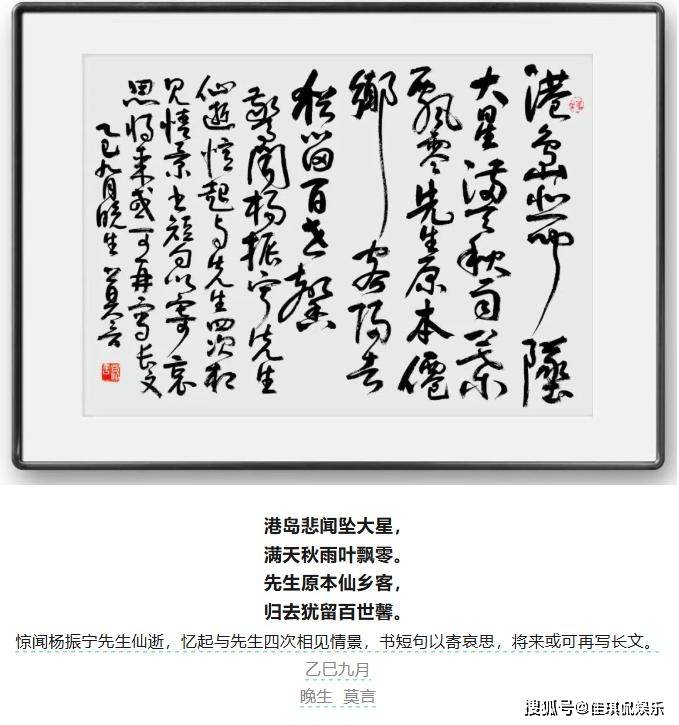

如今,莫言为挚友书写的悼念词再次登上热搜,那些曾围绕两人的争议杂音,随着悼念文慢慢消散,而他们跨越半生的情谊与坚守,也在这场缅怀中愈发清晰。

结语

这份清晰,让我们看清杨振宁和莫言,他们因真诚而结缘,这份情谊像一座桥,连通了理性与感性,也让归根与扎根的两种情怀彼此相通。

他们的友谊告诉我们:真诚能打破所有界限,是直抵人心的力量。