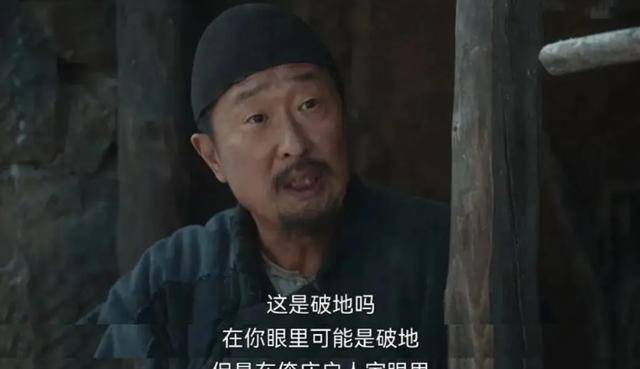

当“封二”坐在炕头,捻着铜钱浅笑时,很多观众就醒了:这是个能用小动作讲完整个时代和人物的演员。

据人民日报10月14日发表的文章《精品是怎样炼成的》,加上《生万物》在播出后的口碑热议,林永健这一轮热度既是观众的投票,也是官方的认可。

这事到底说明了什么?

简单说:演技和对生活的观察力,仍然是演员立足的根基。

流量很重要,但它不是全部。

林永健不是偶然“被捧上来”的网红;他有底色——舞台磨练、春晚反串的现场经验,还有几十年对小角色的打磨。

这些,经年累月,最终反应在荧幕上那句不起眼的小动作里。

回头看他的路,能学到的东西不少。

早年话剧和小品,是最苦也最实的课堂。

小品里要在三分钟内建立形象、带动笑点,这训练的是观察力和瞬间反应力。

春晚的反串能把一个小品放大到全国记忆——那种“把生活里的细节放大又不过头”的功夫,不是速成可以学来的。

据多家媒体和观众回忆,正是这些年累积的细微动作,让林永健后来能在长篇剧里持续发力。

生活经验也不是可有可无的装饰。

演员并非把角色搬回家就完事,生活的跌宕会反哺表演的厚度。

关于家庭和人生经历,媒体已有报道(这里不做无凭臆测),但可以肯定的是,有历练的人遇到角色时,眼神和气场不同。

别小看这些看似私人的细节——它们是角色可信度的来源。

谈回《生万物》里的“封二”。

一个捻钱的动作,很多人看过就记住了;这说明什么?

说明表演不需要大场面,关键在于具体而微的小处。

剧中他与杨幂等演员的对手戏,也被不少剧评提到——互相呼应,不抢戏,但都能把人物关系推得更满。

观众的热评和专业剧评给了这版表演实打实的反馈。

人民日报的那篇文章,不只是吹一个人的好。

它把话题往更大的层面推——精品的形成,需要长期打磨,需要对现实的观察和对人物的尊重。

据报道,文章强调了“打磨”和“匠心”的必要性。

官方媒体放在显要位置讨论一个演员的工匠精神,这背后有示范意义:公众话语场在往“尊重内容”的方向倾斜。

为什么官方认可值一提?

因为在流量主导的当下,权威媒体的肯定能把“个别好表现”上升为“行业样板”。

这不是简单的好评,而是对制作方、播出平台、甚至投资方的提示:好的内容和演员,需要投资、扶持与长期视角。

换句话说,林永健的“再突破”,既是个人的加分,也是对行业机制的一次提醒。

那接下来该怎么做?

给出几条可操作的建议。

第一,制作方应多给中坚演员空间,别只盯流量脸;第二,剧本打磨要早且深,别把好内容丢在后期救场;第三,播出平台和媒体应继续放大“匠心”案例,让市场看到长线回报。

这些建议看起来常识,但真正执行起来,有难度——还是需要像人民日报这样的大声音来推动。

历史上并非没有类似例子。

春晚舞台上出现过很多靠实力稳住记忆的人,他们不是靠一次爆点,而是靠持续输出被记住。

问题是:在现在这个周期极短的环境下,能守住细节、守住匠心的人越来越少。

那怎么办?

我们既要把目光放在爆款,也不能丢掉每天在剧组里打磨台词和动作的那群人。

观众也有责任:你的点赞和评论,不仅是在给演员流量,也是给制作方算账。

看到好的表演,能不能多写一句具体的感受?

比如“他捻钱的动作里有故事”,而不是只是一个简单的“好看”。

平台评论区就是草根的评委席,你的一句话,会影响下一个制作方的判断。

对年轻演员和新人导演,有两点建议:别被“快成名”的幻觉绑架;多去看生活,多去做小动作的练习。

具体怎么练?

可以从模仿生活开始:去市场听摊主怎么砍价,去乡邻家里观察坐姿和语速,把这些具体细节记下来。

表演不是抽象的表情包,而是生活里的一个个片段拼成的真相。

最后,回到那个炕头上的瞬间——为什么它打动人?

因为它真实,和我们熟悉的生活有重叠。

林永健的这番走红告诉我们一个简单的道理:耐心打磨总会有回报。

别把这当作偶然,也别把它当成对抗流量的口号。

它是对行业的提醒,也是对每个做内容人的忠告:慢工出细活,细节决定可信度。

你怎么看?

欢迎在评论里说说你记得的那个“瞬间表演”!