【情绪工业化的狂欢:当真人秀的眼泪成为流水线产品】

(开篇镜头倒置)

热搜爆了,泪水落了,镜头推近了——这套动作比舞台上的追光灯切换还要行云流水。《披哥5》将"泪腺"开发成新型流量货币,可那些泛红的眼眶越是精心设计,我喉间的哽咽就越是难以吞咽。当情感成为标价签上的数字,再汹涌的泪海都透着摄影棚里的塑料味。

(结论前置)

舞台热度持续走低,哥哥们被迫化身编剧——有人靠逆袭剧本点燃观众肾上腺素,有人把亲子羁绊熬成热搜鸡汤。同样是眼角泛光,有人收获"姜还是老的辣"的喝彩,有人却被贴上"演技派"的标签。要怪就怪这赛制:把"专业"逼成濒危物种,却让"泪腺"成了可再生资源。

(案例重构)

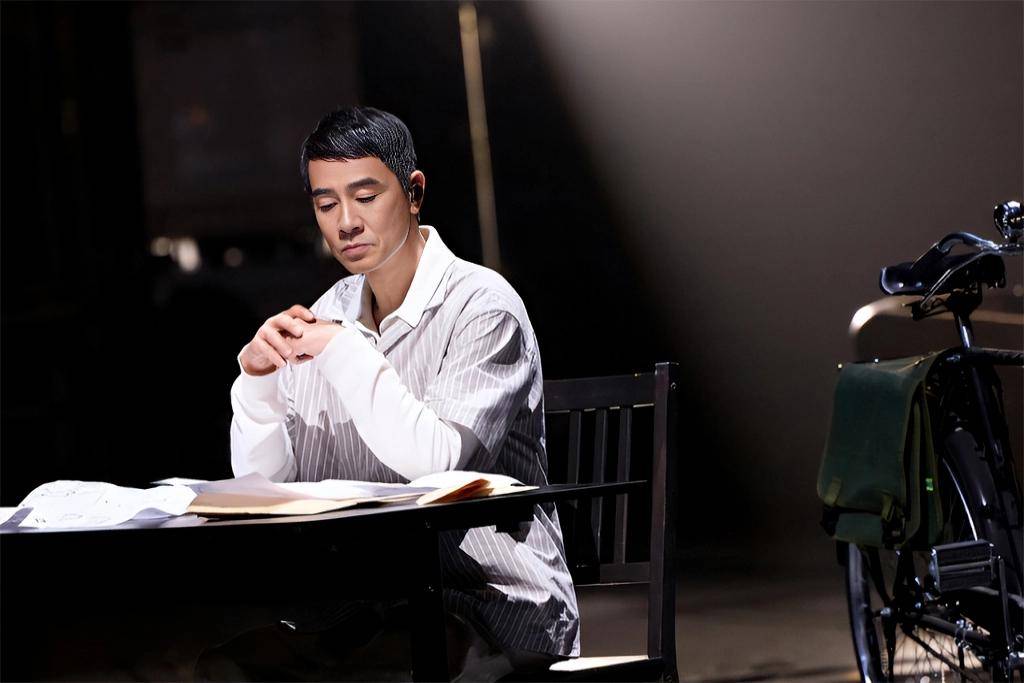

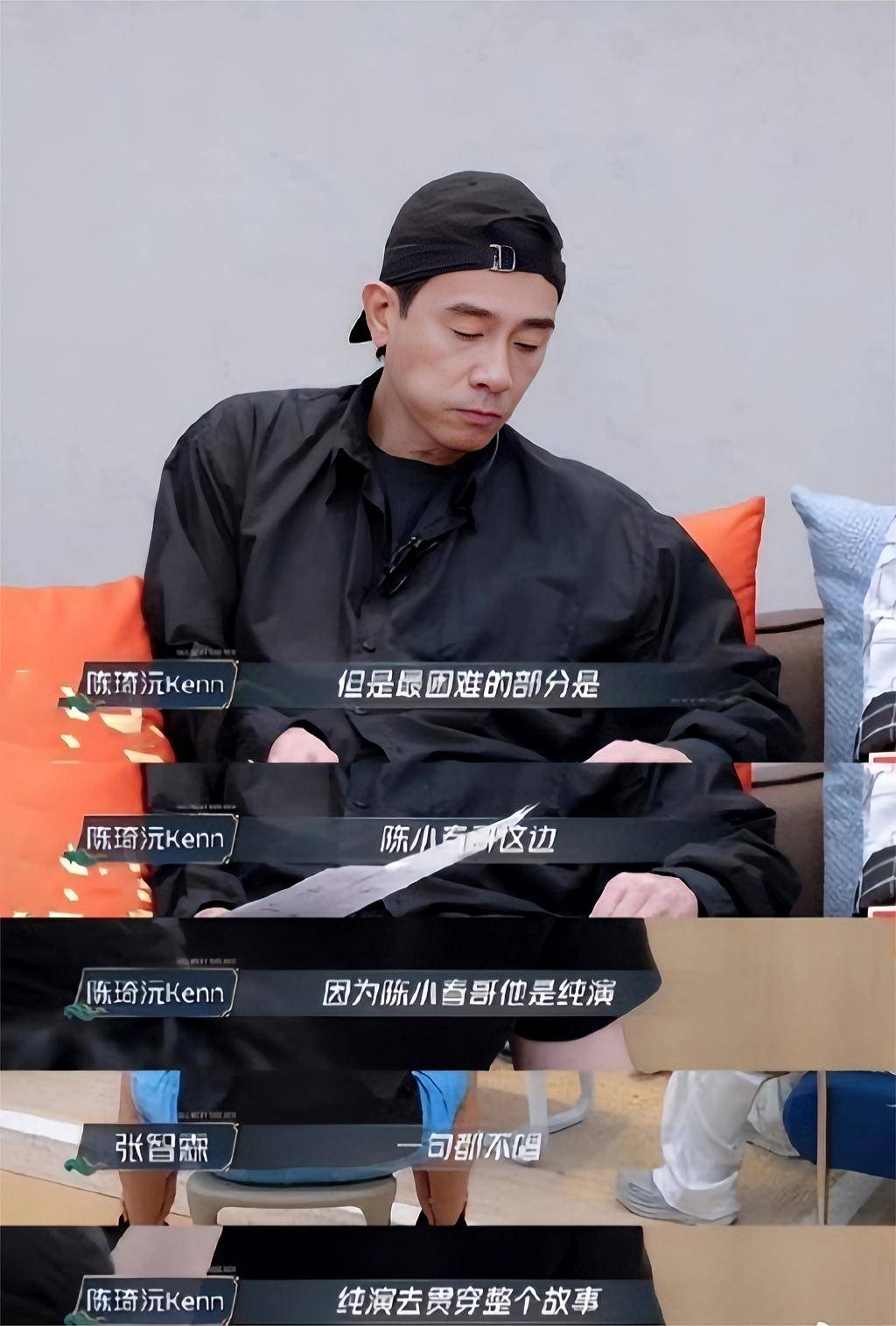

凌晨三点的排练室,陈小春把每个舞步拆解成八拍刻度。一公垫底的阴影还挂在眉梢,他充血的眼睛里晃着自责:"团队没带好,我的责任。"二公夺冠时弹幕炸开的"法拉利归来",让所有观众跟着扬眉吐气。这种热血叙事谁不爱?直到看见李承铉的通话界面——女儿39度高烧的对话框,失眠泛青的眼袋,镜头却精准捕捉他喉结的颤抖,字幕适时弹出"破防瞬间"。半小时后,全套表情包已在热搜就位,精密得像提前三个月备好的台本。

(技术解构)

反复拉片三遍,发现哭戏模板惊人一致:广角镜头铺陈疲惫→手机震动打破平静→眼部特写配合"泪崩"字幕→队友安慰镜头转场→空镜留白。佐以煽情BGM,这套工业流水线能批量生产"感动"。细思极恐:我们为之鼻酸的,不过是综艺工厂提纯的情绪糖精。

(行业隐喻)

更荒诞的是选手们的配合。某哥哥台本讨论时主动递话:"今天状态差,怕搞砸。"导演组笑而不答,但摄像机早已开机。这场景多像甲乙方博弈——甲方说要"自然真实",乙方只能把通宵方案剪成15秒爆点视频。综艺KPI和职场绩效,原来共用同一套算法。

(观众悖论)

朋友反问:"哭得好看不就行了?"我哑然。确实,我们刷短视频时,不也在宠物殡葬、素人求婚的泪点上疯狂点赞?当"泪腺表演"成为固定栏目,选手就得不断剖开私人伤口,观众阈值随之飙升。终有一天,没哭等于没播,谁还签这卖身契?

(畸形生态)

于是达成诡异平衡:观众边骂套路边追更,哥哥想认真唱跳却先交哭戏作业。节目组乐得轻松——舞美将就就行,只要剪出"王炸哭片",谁在乎舞台?二公热议全是"陈小春忍痛排练""李承铉思女心切",表演本身反成背景板。

(反思倡议)

不是要哥哥们当铁血战士,但若情绪能像口红随时补妆,"真实"还剩几克?就像朋友圈的崩溃九宫格——找角度、加滤镜、调文案,发送时情绪早已变质。下次再被泪搜绑架,先灵魂三问:1.这镜头可否替换?2.删掉哭戏叙事是否成立?3.换你愿被这样曝光吗?

(理想样本)

关掉弹幕细品陈小春逆袭全记录:没有备采煽情,只有排练-失误-加练-夺冠的纯粹轨迹。原来真正的"燃"根本不需要BGM加持。可惜这种片段总被剪成花絮,而精心设计的哭戏却占满正片。

(终极呼吁)

对《披哥5》只剩一个期待:让舞台归舞台,生活归生活。热搜榜首应该是"XXX唱跳如CD",而非"XXX泪洒现场"。若继续为预制情绪买单,下次镜头对准的,可能就是你我工位上的崩溃瞬间——那才是真正的社会性死亡。

(终极想象)

若有哥哥在备采时说"今天不想哭,只想唱",我立刻为他充会员。成年人的勇敢不是流泪,是擦干泪继续上场。无论综艺还是现实,我们追寻的从来不是泪点,而是支点。