在《姐姐当家》里,最让人欲罢不能的,并不是所谓“姐姐逆袭”的剧情,而是李维嘉那张爱说爱笑、毒舌又带点俏皮的嘴。他把观察室玩成了“闺蜜群”,一边抖机灵一边配合着夸张表情,让观众在翻白眼的同时又忍不住笑出声——原来真人秀还可以这样打开。

其他观察室里,MC们忙着递纸巾安慰人;维嘉倒好,直接抢走纸巾,冷不丁来一句:“哭完了吗?要不要结算下节目效果费呀?”那股痞气,比什么金句还带劲,就像闺蜜夜谈时互怼的毒舌调侃。

刚开始我还觉得,他像是走错片场,拿错了“反派”剧本。可追到第三期才明白——这人根本就是节目组暗藏的MVP。尤其当倪萍和张泉灵劝说“砍掉项目”时,他一句“可她其实已经不想让他撑下去了”,瞬间把局势推入僵局,也把观众从“心疼模式”扯回“吃瓜模式”。原来真人秀里最过瘾的,不是和解,而是看谁拒绝被拯救。

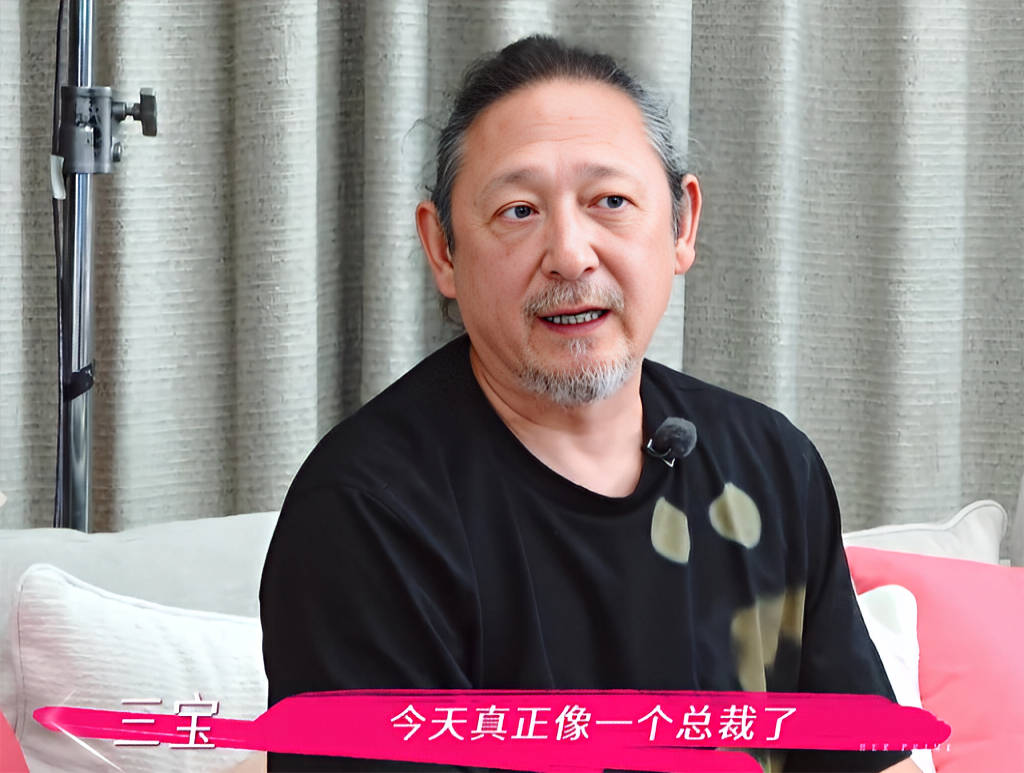

最炸裂的一幕,出现在股东会议后。万千惠刚回到家,三宝一句“你终于有点总裁的样子”,让全场气氛瞬间轻松。可张泉灵急得直拍桌子:“他们根本没意识到问题多严重!”维嘉慢悠悠接话:“可一回家,他们好像也不着急了。”弹幕立马刷屏“笑不活了”,我却突然打了个冷颤——这不就是观众心里那句不敢说的吐槽吗?“皇帝都不急,我们急个啥?”

再回头看,他的毒舌点评,简直就像精准投放的弹幕。比如王琳和儿子冷战,倪萍劝她别理,维嘉摇头:“她做不到,她把依托全放别人身上。”听上去冷淡,实际上直戳“母爱成瘾”的痛点。又或者董璇男友撒娇,他直接模仿奶狗腔:“妈妈能满足我的小要求吗?”全场哄笑,可董璇脸上那一秒的尴尬,谁都看出来了。

让我惊讶的是,脑海里突然闪回《快乐大本营》时代的维嘉——那时的他礼貌体贴,绝不越界。如今却像撕掉了“体面”二字,逼观众承认:真人秀的底色就是窥私与吐槽,优雅只是滤镜。有人批评他“不尊重女性”,可偏偏正是这种“不尊重”,才让观众看到姐姐们被捧上神坛后,真实裂开的缝隙。

传统观察室像急诊室,嘉宾们是医生,各自开药方;维嘉却像隔壁病床的病友,撩开帘子问一句“疼吗?我也疼过”,然后继续刷手机。这种“不介入”的旁观,反而让姐姐们的困境落回日常,而不是高高在上的社会议题。换句话说,他就是观众的化身——下班躺在沙发上刷综艺,看到明星出糗,立刻在闺蜜群里狂发“哈哈哈”。区别只是,他能当面说,而我们只能躲在屏幕后面假装温柔。

和《奔跑吧》兄弟团用拥抱收尾不同,《姐姐当家》让维嘉戳破了泡泡:有些裂缝不是用来弥合的,而是用来逗乐的。但这“拱火”也有风险。比如万千惠妈妈哽咽说“不想裁员”,维嘉却回“在你身上看到万千惠的影子”,这几乎像人身攻击。结果弹幕立马分成“嘴替”派和“刻薄”派。要换成我妈被这样说,我可能真会掀桌。但节目组敢剪出来,说明他们笃定:观众更想看真性情,而不是完美圣母。

这种设计让我想起《大侦探》里撒贝宁的“跳戏式调侃”,看似破坏剧情,其实更让观众投入。毕竟综艺最怕的,不是摩擦,而是死板念台词。维嘉的点评打破了“第四面墙”,观察室从讲解场变成了暗流角力场。要真哪天他改走“共情大师”路线,节目可能就变成加长版TED了。

姐姐们需要的从来不是方案,而是一个能任性出丑的出口。维嘉的不救,恰恰是最大的仁慈——他把选择权留给了当事人。至于“剧本论”,半真半假,资金缺口或许是真的,但股东会的节奏、三宝的彩虹屁,又明显是设计的痕迹。维嘉就像把弹幕评论搬到现场:他替观众喊出“这也能信?”比后期加的花字真实多了。

所以,别把他当坏人,也别神化他。他更像我们闺蜜群里那个毒舌高手:一边笑你“恋爱脑又犯了”,一边凌晨陪你删前任微信。下次他再嬉皮笑脸来一句“这样也挺好”,或许我们也该学学张泉灵,翻个白眼,然后点点头——承认确实挺好,至少比假装没事更潇洒。

《姐姐当家》最绝的巧思,就是让李维嘉成为那块“硌脚的石头”。姐姐们踩得疼,观众看得爽。至于这石头要不要打磨圆润,就交给观众选择吧——毕竟,有人偏爱水晶鞋,有人就喜欢水晶渣。