最新一期的《五十公里桃花坞5》刚刚播出,节目内容围绕着桃花坞五周年的联欢晚会展开,充满了轻松与欢笑。

那天晚上,四个汪峰站在一起,简直让我笑到不行,差点把手机砸到脸上。这一幕让我意识到,像汪峰这样的“老前辈”,也有玩得起的另一面,虽然他的“玩”法和我们常见的有些不同。

节目中,他们并没有刻意模仿得像模像样,反而让我突然意识到,“玩得起”这件事,居然能有四种不同的表现方式。与其他综艺通过剧本冲突来吸引眼球不同,桃花坞通过一场别开生面的cosplay,将“体面”和“豁得出去”的精神同时点亮,这种操作甚至比登上热搜还来得精准。

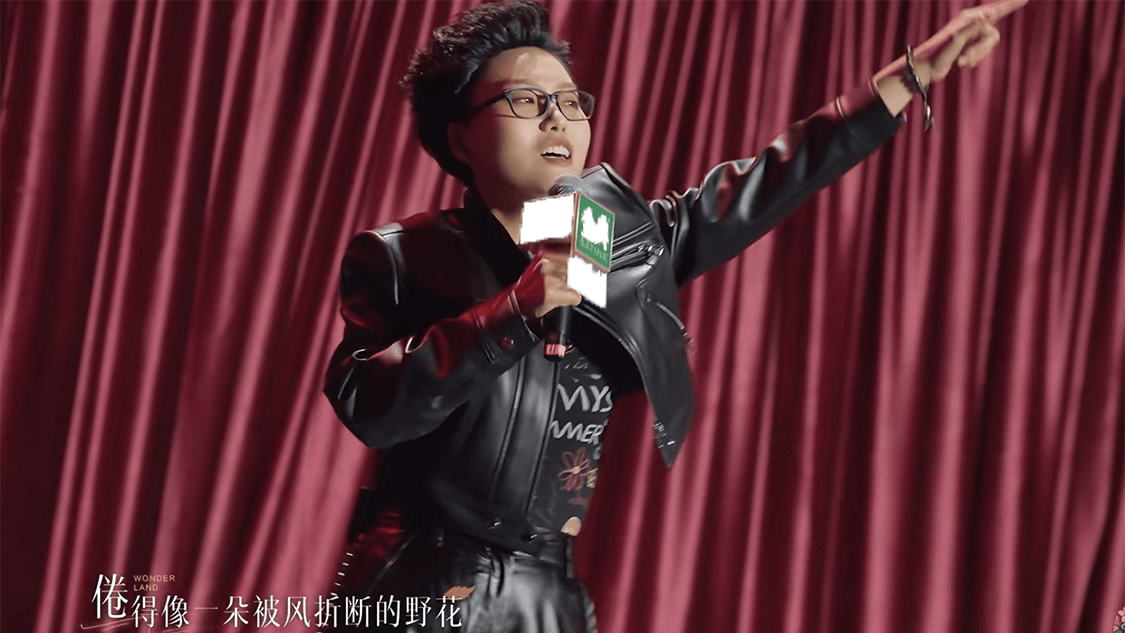

别急着感叹“汪峰脾气咋这么好”。我反复看了好几遍,注意到他每一次“情绪起伏”,都恰好抓住了观众的情绪点:当皮衣一露面,他的眼睛瞪大,停顿了三秒后,他便随着节奏开始点头,表情跟我闺蜜在大伙面前被揭老底时几乎一模一样——先是一阵尴尬,紧接着就变得兴奋。那种“慢半拍但极具巧妙”的转变,将最初的尴尬转化为一种意外的欣喜。

更让人意外的是,徐志胜在演唱《春天里》时,调子走偏了,弹幕上大家刷着“救命”。但我注意到汪峰并没有慌张,他悄悄在副歌部分加入了伴奏,巧妙地将那一段走调的部分转化成了和声。就在这一刻,我意识到:所谓的前辈带新人,并不一定要讲大道理,“我帮你担着”这句话就足够了。

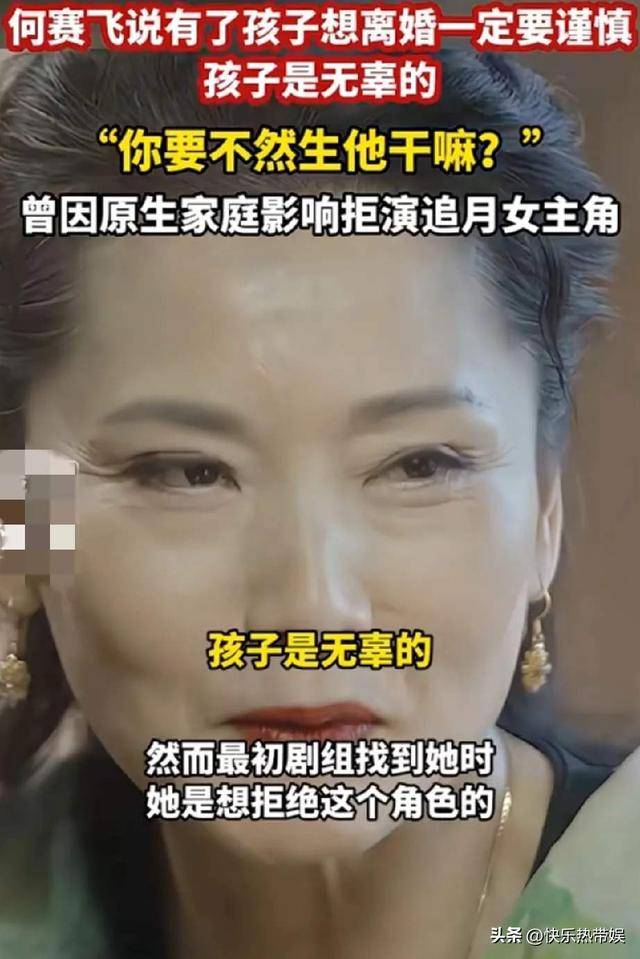

汪峰那一甩长发,简直让现场尖叫声不断。我本以为他会介意被拿来cos那些早期的“黑历史”,结果他竟然冲着辣目比了个rock手势。后来的采访中,他提到“看到年轻时的自己”,这时我突然明白:接受调侃,原来就是和过去的自己和解。

这段节目的剪辑被称为“汪峰夸夸群”,但回看时,我发现有个小细节很有意思——当李雪琴开口时,汪峰不经意地摸了下鼻尖,心理学上讲这是紧张的表现。但没过两秒,他就大笑了起来。这种反差比段子还更有趣。我们常说“情商高”,其实不过是将紧张转化为幽默的能力罢了。想起上周公司团建时,新来的实习生不小心把老板P成了表情包。那一瞬间,全场突然安静。结果,老板立马把自己的头像换成了那张图,并加了一句“我最美”。一时的尴尬瞬间变成了全场的团结氛围。

《桃花坞》其实也将这一幕放大了,它让我们看到,“得体”和“自黑”并不冲突。很多人以为,“玩得起”就等于没有脾气。但其实有个细节很值得注意——在其他综艺节目中,嘉宾们为了赢得游戏,居然互相扯头发。而在《桃花坞》中,他们通过一条价值400欧元的项链,设计了一个小心机:宁静发放免费券,借此把店里最珍贵的“宝贝”骗了出来。汪峰一开始脸色有些不好,但听明白规则后,他主动拿出了项链,还幽默地补充道:“别再还给我。”观众觉得很有趣,而他也巧妙地维护了自己的尊严——输了游戏,风度却不能丢。

最让我动容的是饰品摊收摊的那一天,汪峰把剩余的饰品都挂在公共区域,旁边还写着“留给有缘人”。一瞬间,我觉得这就像是“清空购物车”。仔细一想,他其实把“珍贵”变成了“共享”,把“损失”变成了“我愿意”。这一幕,比任何哲理深刻的话语都要浪漫。

当然,节目背后是经过精心策划的。导演组显然知道汪峰有一些绯闻,才特意安排了唱歌环节。刚开始,我有些觉得自己被“套路”,直到看到弹幕上频繁刷着“原来他唱歌这么好听”。我突然领悟到:有时标签并不是束缚,而是阶梯,关键是你如何去利用。假如汪峰那天甩脸子直接走人,热搜可能就会是“汪峰脸色阴沉”。但他留下来接梗,最后的标题却变成了“四个汪峰把场面炸开了”。同样的素材,态度不同,故事的走向就完全不同。这不就是我们日常工作中常遇到的现实吗?

我甚至开始怀疑,节目组是不是早就预见到汪峰的反应。每次那些“崩溃”的镜头剪辑得那么精准,就像是经过AI计算出来的。但仔细一想,能被预料到,并且冷静应对,正是汪峰的底气所在。这就像我知道闺蜜要翻我的黑历史,但依然提前选好滤镜,这种预判,本身就是一种契合。

写到这里,我突然明白了《桃花坞》之所以能够坚持到第五季,是因为它从不依赖“撕X”博眼球。它把“庄重”当作游戏外衣,精心设计每一环节,让每个参与者既得体又尽兴。

下次团建,我也想试着cos老板,看看他会不会像汪峰那样,先是微微一眯眼,接着笑着融入其中。